Synchrone online-Lehre ist ‚präsenter‘, als manche:r denkt. Dass technikdysphorischer Alarmismus übertrieben ist, zeigt ein Blick mit Hilfe medientheoretischer Herangehensweisen.

Ob BBB, Zoom, Teams oder Lernplattformen (ILIAS, Stud-IP, OpenOLAT, etc.) – wir alle haben in den letzten Monaten eine steile Lernkurve hingelegt. Die bisherige Bilanz der Online-Lehre kann als ambivalent bezeichnet werden: Die Lehrenden sind durch den zeitlichen Mehraufwand erheblich belastet und probieren andererseits didaktische Möglichkeiten und Instrumente aus, die sie vorher nie in Erwägung gezogen hätten. Manches Institut erfährt, etwa durch eine verbesserte Web- und Social-Media-Präsenz, einen kommunikativen Modernisierungsschub.

Einige Studierende bringt die Situation in Abhängigkeit von Softwareanbietern, leistungsfähigen Endgeräten und einer schnellen Internetverbindung, und verstärkt somit Ungleichheit, für andere ergeben sich hingegen verbesserte Partizipationsmöglichkeiten: Personen mit (einigen) Disabilities, mit zeitraubenden Nebenjobs oder Care-Arbeit profitieren vom wegelosen Online-Studium. Zur Beteiligung in Lehrveranstaltungen scheint es konträre Erfahrungen zu geben: schüchterne Studierende äußern sich laut einer Lehrendenbefragung der Universität Marburg in Videokonferenzen zumindest über den Chat, wo sie sich in der Situation der physischen Präsenz überhaupt nicht zu Wort melden würden; ein Bericht über eine Tagung zur digitalen Lehre hingegen verweist in Zusammenhang mit Mikrofonen und der „Selbstbeobachtung auf dem Monitor“ auf eine verbreitete Hemmung, sich spontan und frei zu äußern oder sich überhaupt durch Redebeiträge zu beteiligen.

Am meisten scheiden sich allerdings die Geister bei einer Frage: Wie wirkt sich online-Lehre auf die Interaktion aus? In der Marburger Lehrendenbefragung reichte die Bandbreite von der Auffassung, es gäbe kaum Unterschiede zur Präsenzlehre, bis hin zur Überzeugung, Lehre sei ohne die persönliche – gemeint ist hier: physische – Begegnung nicht möglich. Ähnlich stellt sich die Diskussion in öffentlichen Medien dar. Ein faz-Artikel referiert neben negativen auch mehrheitlich positive Einschätzungen der digitalen Lehre; Gabriela Jaskulla, Professorin für Journalismus und Medienpsychologie, spricht sich dagegen vehement für die physische Präsenz aus:

„Dialogisches Lernen ist permanenter Austausch, ist ein Prozess. Und für diesen Prozess braucht es, das zeigen neuere lerntheoretische Studien, den ganzen Menschen, kurz: die Präsenz. […] Wir müssen uns zusammensetzen, um uns auseinanderzusetzen. Die Kommunikationsmittel der Präsenz machen den entscheidenden Unterschied und sind überdies eine Grundlage von Lehr-Beziehungen.“

Inwiefern und, falls ja, unter welchen Bedingungen kann digitale Lehre nun physische Präsenz ersetzen? Vorab: Hier soll es nicht um handwerkliche und die Präsenz erfordernde Bestandteile der wissenschaftlichen Ausbildung gehen, wie Exkursionen oder das Sezieren (obgleich es auch dafür schon Simulationen gibt) – sondern um die Kommunikationssituation in Vorlesung, Übung oder Seminar.

Soziale Interaktion im digitalen Raum

Über die Tatsache, dass auch technogene Räume als „Dimension der Vergesellschaftung“ (Simmel 1908) dienen können, ist bereits einiges geschrieben worden (z.B. von Stefan Beck). Schauen wir uns einzelne Aspekte im Detail an.

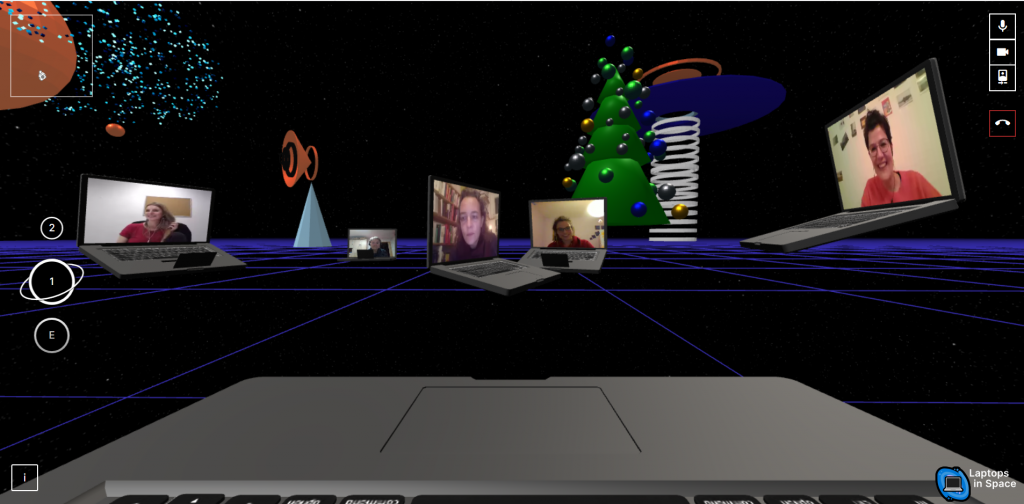

Erwing Goffman (2001: 55) bezeichnet als Voraussetzung sozialer Interaktion das synchrone Teilen physischer Umwelten, in denen man aufeinander reagieren kann. Letzteres geschieht in digitalen Umgebungen, wie sie durch Lernplattformen bereitgestellt werden, verbal, auditiv oder visuell, und in 3D-Umgebungen über Avatare sogar verräumlicht, wie nicht nur Multiplayer-Spiele, sondern auch das jüngst auch an Universitäten als „Pausenraum“ eingesetzte Portal laptopsinspace demonstriert.

Auch die für die räumliche Kopräsenz charakteristische Interventions- und Kontrolloption (Lindemann 2015: 52, zit. n. Houben) ist gegeben, in Form des Einlasses und der Steuerung von Kameras und Mikrofonen durch die Veranstaltungsleiter:innen – sogar ein Ausschluss von Personen aus dem Diskurs kann leichter vorgenommen werden als in der physischen Kopräsenz, was sich z.B. bei politisch motivierten Versuchen, die Lehre zu stören, als nützlich erweisen könnte.

Goffman (1996: 16) stellt die Bedeutung der Situation heraus als „das, dem sich ein Mensch in einem bestimmten Augenblick zuwenden kann“ und „die von allen unmittelbar Anwesenden überblickte Szene“. Diese räumliche Umgebung mache die Anwesenden „zum Mitglied der Versammlung“ (Goffman 1971: 29). Während dies in ‚analogen‘ Interaktionssituationen durch Sinneswahrnehmungen gefördert wird wie Frieren, Schwitzen, und der Umgebung ausgesetzt sein, ist es im Falle der digitalen Kommunikation das Interface aus Ausgabegeräten (Bildschirm-bzw. Handy-Benutzeroberfläche, Lautsprecher) und ihren Inhalten sowie Eingabedevices (Tastatur, Mikrofon), das zum neuen, teils gemeinsamen Raum der digitalen Ko-Präsenz wird, den man sich auditiv, visuell und haptisch aneignen und in dem man so agency gewinnen kann, dessen Tücken man jedoch auch gleichermaßen ausgesetzt ist und über das die Teilnehmer:innen zu einem Netzwerk von Endgeräten, Software und Körpern in der Seminarsituation zusammengeschlossen sind.

Welche Intensität die Immersion in digitalen sozialen Räumen selbst ohne visuelle und auditive Interaktionsmöglichkeiten annehmen kann, hat Marion Hamm in Bezug auf schriftliche Chats während der Proteste gegen den G8-Gipfel in Evian bereits vor 17 Jahren beschrieben: Sie habe „sieben Tage und einen Großteil der Nächte wie angeschweißt an Bildschirm und Tastatur, körperlich isoliert in meinem WG-Zimmer sitzend“ verbracht, „von meinem Erleben und Tun her jedoch gleichzeitig in den Weiten des hybriden Kommunikationsraums der globalisierungskritischen Protestbewegung digital ko-präsent“. Die Feldpartner:innen, die sie nur über Text-Kommunikation und durch ihre Nicknames kannte, hätten in dieser Zeit Gestalt für sie angenommen. Hamm nennt „eine Fülle von Zeichen“, die für sie das Fehlen nonverbaler Signale kompensieren und die sie „als eine Art digitale Körperlichkeit betrachte[t]“.

Auch die Sprach- und Mediendidaktikerin Katrin Lehnen verweist darauf, dass z.B. Chatrooms den Eindruck räumlicher Nähe erzeugen, und die Intensität des Absorbiertwerdens von der digitalen Umgebung während des Computerspiels ist oftmals beschrieben worden. Wie Martin Schweser (2000: 23) es ausdrückt, entfalten Medien „eine eigene Wirklichkeit“, die ein „Hineingezogen werden“ bewirke, eine „Entgrenzung aus zeitlichen, räumlichen, sozialen Kontexten“. Ähnlich argumentiert Manfred Faßler (2001: 250), der als Folge der digitalen Vernetzung die Entwicklung einer „Komplexität verteilter Gegenwart“ konstatiert.

Wovon hängt der Grad der Immersion nun ab? Dazu im nächsten Teils dieses Blogbeitrags mehr.

Literatur

Faßler, Manfred (2001): Netzwerke. München: Fink.

Goffman, Erving (2001): Die Interaktionsordnung. In: Ders.: Interaktion und Geschlecht. Frankfurt am Main: Campus, S. 50-104.

Goffman, Erving (1996): Stigma. Über die Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Goffman, Erving (1971): Verhalten in sozialen Situationen. Strukturen und Regeln der Interaktion im öffentlichen Raum. Gütersloh: Bertelsmann.

Lindemann, Gesa (2015): Die Verschränkung von Leib und Nexistenz. In: Süssenguth, Florian (Hg.): Die Gesellschaft der Daten. Bielefeld: Transcript, S. 41-66.

Schweser, Martin J. (2000): Optionen – Wie sind wir verbunden? Ich nähe einen Knopf ans Hemd. In: Beck, Stefan (Hg.): Technogene Nähe. Ethnographische Studien zur Mediennutzung im Alltag. Münster: LIT.

Simmel, Georg (1992) [1908]: Der Raum und die räumliche Ordnungen der Gesellschaft. In: Georg Simmel Gesamtausgabe. Herausgegeben von Otthein Rammstedt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 687- 698.

0 Kommentare