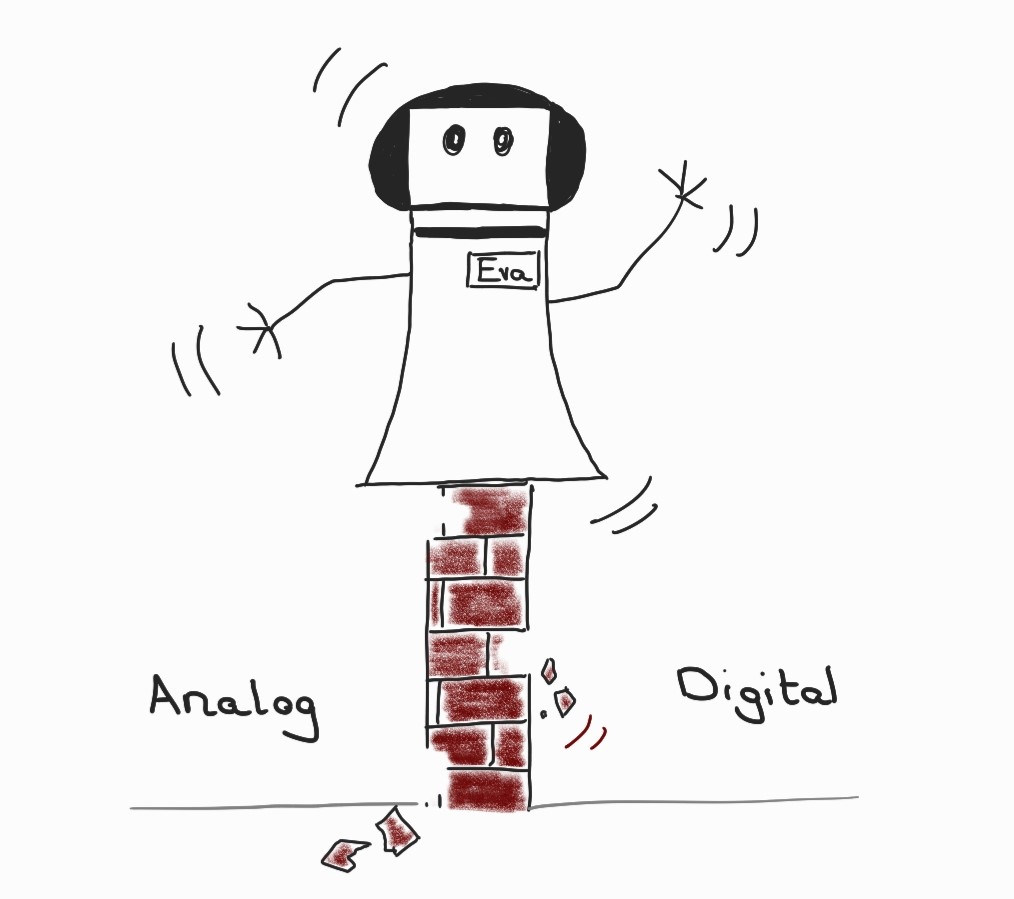

Abb. 1: Titelbild (Bild: MargotGlt, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, bearbeitet von Kristin Schrimpf)

Die Museumsbesucher*innen zu ausgewählten Exponaten in der Ausstellung führen, etwas dazu erzählen und hier und da ein bisschen Smalltalk: So sieht ein typischer Arbeitstag von Besucher*innenbegleiterin Eva aus. Danach hat sie sich ihre Mittagspause regelrecht verdient, also raus mit den Pausenbroten. Oder etwa nicht? Tatsächlich benötigt Eva zur Stärkung keine Pausenbrote, sondern Strom von der nächstgelegenen Docking-Station. Denn Eva ist kein Mensch, sondern ein ca. 1,5 Meter großer, spracherkennender Roboter auf Rollen. Sie nimmt in ihrer Ausstellung eine Doppelfunktion als digitale Besucher*innenbegleiterin und Exponat ein und kann sogar auch zu ein bisschen Bewegung einladen. „Lust auf ein Tänzchen?“

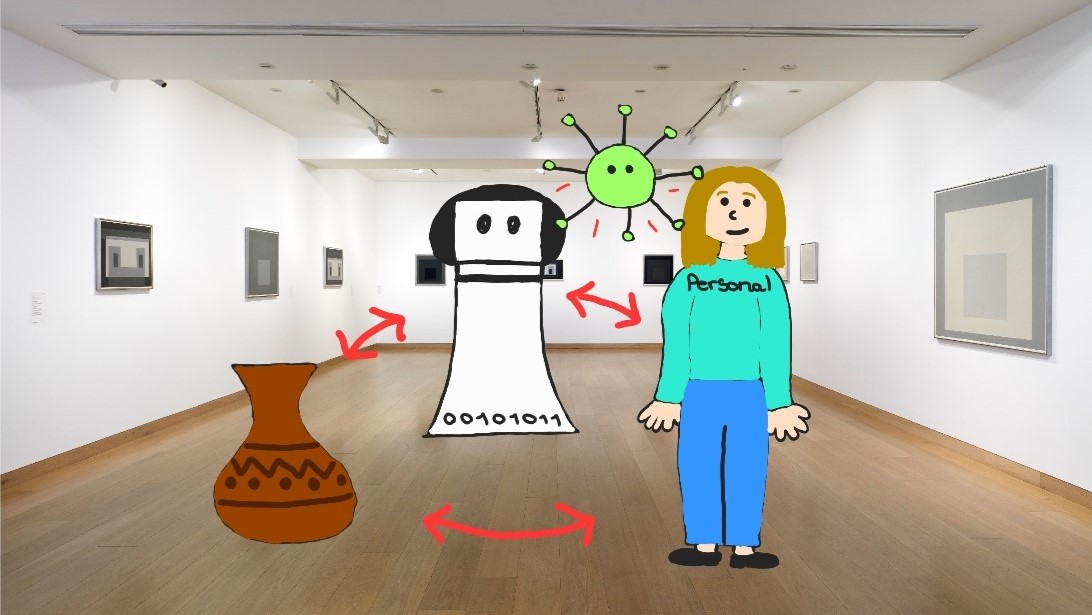

Neben Touchscreens, Audio- und Multimedia-Guides, Tablet- und Smartphone-Rallyes sowie VR- und AR-Anwendungen ist Eva eine der ausgefalleneren digitalen Technologien, die man heutzutage in Museen findet. Doch allesamt zeigen sie: „Die neuen Technologien haben längst auch das Arbeitsfeld der Museen erobert“ (Gemmeke 2001: 183). Sie durchdringen die Museen in mehreren Bereichen. In diesem Beitrag geht es konkret um ihren Einsatz im physischen Ausstellungsbereich, und zwar im Rahmen der musealen Vermittlungsarbeit. Hajer Kéfi und Jessie Pallud zufolge ist Vermittlungsarbeit „an active process of intermediation within a network of social and technical interactions involving cultural heritage institutions, the public and ICT [information and communications technology]“ (Kéfi/Pallud 2011: 274). Dem Akteur-Netzwerk aus Museumspersonal, digitalen Technologien und analogen Museumsobjekten soll im Folgenden nachgespürt werden: Welche Bedeutungen schreiben Museumsmitarbeiter*innen digitalen Technologien im Rahmen der Vermittlungsarbeit zu? Wie schlägt sich deren Einsatz im musealen Arbeitsalltag nieder? Und wie stellt sich dies unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie dar? Im Frühjahr 2021 habe ich vier Mitarbeiterinnen aus thematisch unterschiedlichen Museen interviewt, sodass museumsspartenübergreifende Dynamiken herausgearbeitet werden.

Warum Museumsmitarbeiter*innen digitale Technologien in der Vermittlung nutzen

Meine Interviewpartnerinnen rahmen die digitalen Technologien als Tools; genauer gesagt als ermöglichende Tools in der Ausstellungs- und Vermittlungspraxis. So berichtete Frau K., Leiterin der Kunstvermittlung eines Kunstmuseums:

„Wir haben diese kleine Skulptur ‚Im Walde auszusetzen‘, so ein dreiteiliges Teilchen, das war ursprünglich [vom Künstler] so gedacht, dass man das zerlegen kann und immer neue Konstellationen legen kann – dürfen wir im Museum nicht erlauben. Sowas wäre aber denkbar, digital umzusetzen.“

Frau R., die Direktorin Digitale Dienste eines zeithistorischen Museums, beschrieb eine geplante Videoinstallation, an der man verschiedene Zeitzeug*innen zu einem zeithistorischen Ereignis befragen kann, in ganz ähnlicher Manier als „eine neuartige Möglichkeit, um Vielfalt, um Multiperspektivität, und aber zum Beispiel auch Emotionalität nochmal anders in die Ausstellung bringen zu können“. Genau dieses erweiterte Spektrum an Möglichkeiten zur Wissensvermittlung greifen Kéfi und Pallud auf, wenn sie von digitalen Technologien im Museum als learning opportunities schreiben. Informations- und Kommunikationstechnologien im Museum können so dem Vermittlungstyp der content-driven mediation dienen (vgl. Kéfi/Pallud 2011: 282). Content-driven mediation bedeutet, dass das Museumspersonal die Sicht der Kurator*innen und somit Wissensinhalte in der Vermittlungspraxis zentral setzt, was auch in den von mir angeführten Beispielen deutlich wird (vgl. ebd.: 285). Digitale Angebote bieten für meine Interviewpartnerinnen vermittlerische Möglichkeiten, die analog nicht gegeben sind, wodurch sie sich einen vermittlerischen Mehrwert versprechen.

Spagat zwischen Bildung und Entertainment

Dieser vermittlerische Mehrwert tritt bei meinen Interviewpartnerinnen als ein wichtiges Kriterium für den Einsatz digitaler Technologien auf. Wiederholt klassifizieren sie digitale Angebote in „Informationstools“ und sogenannte „Spielereien“, die sie weniger gutheißen. Informationstools grenzen sich für meine Interviewpartnerinnen dadurch von Spielereien ab, dass sie inhaltlich zu dem Gegenstand, auf den sie referieren, passen. Sie helfen, Wissensinhalte rund um diesen Gegenstand besser zu transportieren.

Auch aus spielerisch anmutenden Anwendungen kann ein wertvolles Angebot werden, wenn sie diesen Anspruch erfüllen. So legitimierte Frau K. die Verwendung von Virtual und Augmented Reality in der vergangenen Dalí-Ausstellung damit, dass die Anwendungen das von Dalí gewollte Verschmelzen von Real- und Traumwelt sehr gut verdeutlichen konnten. Denn genau dieses Verschwimmen der beiden Welten hätten sie digital erfahrbar gemacht: Die Besucher*innen konnten mit einer VR-Brille in ein Gemälde von Dalí „hineinfliegen“ und durch ein AR-Fernglas vor der „realen“ Siebengebirgs-Landschaft Figuren von Dalí auftauchen sehen.

Die Grenze zwischen Tools mit vermittlerischem Fokus und Spielereien ist jedoch fließend. Der Einsatz digitaler Technologien mit spielerischer Tendenz wird abgewogen, nicht zuletzt, weil mehrere Interviewpartnerinnen ihnen ein gewisses Ablenkungspotenzial zuschreiben. Zudem bricht zu viel Spiel mit dem Selbstverständnis des Museums als Bildungsort. Frau K. überlegte:

„Da muss man sich natürlich dann tatsächlich fragen: Welches Bild vom Museum möchte man eigentlich auch haben? Möchte man eben dieses haben, […] bei uns kannst du dich amüsieren, das ist so ein Eventort. Oder möchte man eben wirklich mehr einen Bildungsort präsentieren. Ist sicherlich eine Frage, die man sich stellen muss, und was auch so eine Gratwanderung ist.“

Wenn die Unterhaltung der Besucher*innen doch ins Zentrum rückt, sprechen Kéfi und Pallud vom Vermittlungstyp der visitor-oriented mediation (vgl. Kéfi/Pallud 2011: 283, 285). Dieser Vermittlungstyp ist in den Museen meiner Forschung weniger prominent. Nur Frau E., stellvertretende Museumsleiterin eines technologisch-biografischen Museums, geht mit ihrer Aussage vermehrt in diese Richtung: „Wir haben so eine Tablet-Rallye für jüngere Kinder. Die finden das total super, weil die zu Hause in der Regel noch kein Tablet hatten. […] So war das für die immer ein Highlight“. Wird in den meisten Fällen der Einsatz digitaler Technologien über eine inhaltliche Anreicherung begründet, steht in Frau E.s Argumentation eher die Freude, die der Umgang mit der Technik den Kindern bereitet, im Fokus. Mit den Tablet-Rallyes können sich die Kinder frei in den Ausstellungsräumen bewegen und Aufgaben lösen.

Beziehung zwischen digital und analog

Meine Interviewpartnerinnen haben von digitalen Angeboten häufig als „Ergänzungen“ zu analogen Museumsobjekten gesprochen. Werner Schweinbenz schreibt, „digitale Repräsentationen [gelten] auch als imperfekte Kopien, die aufgrund ihres Mediencharakters nur sekundäre Erfahrungen im Vergleich mit der direkten Erfahrung des originalen Objekts zulassen“ (Schweibenz 2012: 48). Es sei einfach anders, sich etwas auf einem Bildschirm anzuschauen, erklärte Frau E. Auch Frau L., Kustodin eines Kunstmuseums, beschrieb: „Das fällt eben weg dieses Erlebnis, dass man vor einem echten Picasso steht und den Pinsel da selbst noch sieht.“ Sie selbst verstehe sich aus diesem Grund als Verfechterin des Analogen. Mit zunehmender Integration digitaler Technologien in den Ausstellungsbereich komme aber Bewegung in diese „Vorstellung von Materialität und Objekthaftigkeit innerhalb von Museen, die im konventionellen Sinne auf Artefakten und ihrer Materialität basieren“ (Müller 2018: 55). Die Grenze zwischen analogen und digitalen Objekten verschwimme (vgl. ebd.: 54).

Nahtlose Übergänge zwischen analog und digital zu realisieren ist auch eines der erklärten Ziele von Frau R. „Alles ist digital oder nichts ist nicht digital“, antwortete sie auf die Frage, wie digitale Technologien in die klassische Vermittlungsarbeit hineinpassen. Sie hebt damit die oben beschriebene kategorische Trennung von analogen und digitalen Objekten und die Unterordnung der digitalen Technologien im Sinne der performativen Materialität auf. Die Beschaffenheit – ob stofflich oder binär – entscheidet nicht über die Bedeutung der Objekte. Vielmehr entsteht sie durch „die Interaktion zwischen Objekten – digital und analog –, Menschen und Raum“ (Müller 2018: 63). Auch digitale Technologien können aus dieser Perspektive eigenständige Museumsobjekte sein. Demgemäß sind Medienstationen für Frau R. nicht nur Beiwerk, sondern konstitutive Elemente der Ausstellung. Besonders gilt dies für den uns bereits bekannten Service-Roboter Eva, den Frau R. im Gespräch als Highlightobjekt hervorhob.

Auch wenn digitale Technologien wie Eva aus dem Schatten analoger Objekte heraustreten, werden sie in Beziehung mit analogen Objekten eingesetzt. Eva steht in der Ausstellung für viele weitere Care Robots, die in den letzten Jahrzehnten für Pflegedienste am Menschen entwickelt wurden. Sie interagiert nicht nur mit Besucher*innen, sondern auch mit anderen Exponaten, indem sie an diese heranfährt und Informationen zu ihnen liefert. Zu drei größeren Exponaten hat Eva mehr zu erzählen. Geschwister von ihr sind in verschiedenen Anwendungskontexten zu finden. Ihr Bruder Paul berät zum Beispiel Kund*innen in einem deutschen Elektrofachmarkt. Verwandt ist sie übrigens auch mit Melkrobotern, die auf Melkbetrieben eine vielschichtige Bauer*in-Kuh-Technik-Beziehung eingehen.

Museum als digitales Arbeitsfeld

Auch die Arbeitsweisen des Museumspersonals verschränken digitale und analoge Operationen. Frau E. hat für ihren neuen Multimedia-Guide mehrere Stunden Texte sowie Bild- und Videomaterial zu ihren Exponaten in eine App eingespeist. Selbst programmieren musste sie nicht, weil sie eine vorprogrammierte App gekauft hat. Die Tablet-Rallyes für Schüler*innen hat sie auch schon damit gestaltet, sodass sie inzwischen Übung hat. In der Institution von Frau R. wurde für einen strategischen Umgang mit sämtlichen digitalen Aufgaben sogar eine eigene Abteilung „Digitale Dienste“ eingerichtet. Sie beschäftigt neben Wissenschaftler*innen auch Informationstechniker*innen und Medieningenieur*innen und arbeitet eng mit den anderen Abteilungen zusammen. Was Müller mit Blick auf Museumsdatenbanken konstatiert und Kéfi und Pallud ebenfalls für französische Museen feststellen, tritt auch hier an die Oberfläche: Digitale Objekte haben sich im musealen Arbeitsalltag „als gelebte Praxis musealen Handelns etabliert“ (Müller 2018: 62).

Der Einsatz digitaler Technologien in den Ausstellungen umfasst die Diskussion und Auswahl, die Anschaffung und Installation, die Betreuung und Wartung, die Evaluation sowie gegebenenfalls die Abschaffung oder Umnutzung der digitalen Tools und teils auch externe Expertise. Die digitale Museumspraxis sieht aber nicht in allen Museen gleich aus. Sie stellt sich zu großen Teilen als von der jeweiligen Ressourcenverfügbarkeit abhängig heraus. Frau L. kann sich für ihr Museum einen Multimedia-Guide als App vorstellen, scheiterte aber wegen fehlendem Personal und mangelnder Zeit noch an der Umsetzung. Bei Frau K. konnten mit den genannten VR- und AR-Anwendungen größere Projekte realisiert werden. Eine eigene Produktion des VR-Filmes sei aber wegen des Kostenaufwandes undenkbar gewesen, sodass das Museum den Film geliehen hat. Das AR-Fernglas möchten sie gerne für die nächste Ausstellung neu bespielen, da sie es ja jetzt dahaben. Die Ressourcenlage lenkt also wiederholt die Interaktionen zwischen dem Museumspersonal und den digitalen Technologien.

Digitale Technologien im Museum + Corona = ?

Die Pandemie hat den Einsatz digitaler Technologien im physischen Ausstellungsraum vor Herausforderungen gestellt [1]. Zwischen dem Museumspersonal und den digitalen Technologien tauchten nämlich als ein weiterer Akteur die Corona-Hygienebestimmungen des Landes auf. Durch sie veränderten sich die Interaktionen zwischen Menschen und digitalen Objekten und es entstanden verschiedene neue Umgangspraktiken: Die VR-Brillen im Haus von Frau K. durften wegen unvermeidlichen Körperkontakts nicht mehr aufgesetzt werden und mussten zum Bedauern des Museumspersonals abgeschaltet werden. Das Personal um Frau E. tütete die Audioguides ein und entsorgte die Tüten nach jeder Verwendung, wodurch sie eine coronakonforme Weiternutzung der Audioguides ermöglichten. Bei Frau R. wurden die Inhalte sämtlicher Medienstationen für die Nutzung auf dem eigenen Endgerät über QR-Codes verfügbar gemacht, sodass die Besucher*innen nur noch mit dem eigenen Smartphone in Berührung kommen, aber keine Inhalte missen müssen. Es werden also Querverbindungen zwischen Praktiken, Devices, Hygieneanforderungen, Vermittlungskonzepten und Ressourcen sichtbar.

Derartige Versuche, die digitalen Angebote nicht einfach abzustellen, sondern andere kreative Wege für die Weiternutzung zu schaffen, können als Verweise auf den zugeschriebenen vermittlerischen Mehrwert digitaler Technologien gelesen werden. Das uns bereits bekannte AR-Fernglas wurde übrigens zu einer Smartphone-App weiterentwickelt, welche die Figuren von Dalí auf den von der Handy-Kamera gefilmten Hintergrund setzte. Bedeutungen verschoben sich ebenfalls. So werde die Hygiene-Frage in Zukunft bei der Konzeption neuer digitaler Angebote mitgedacht, und zwar ganz nach dem Motto „Also was wir denken, denken wir eigentlich untouchable“ (Frau K.).

Die Pandemie-Situation führt nochmal vor Augen, was sich bereits davor abgezeichnet hat: wie interdependent, mehrstimmig und dynamisch das Akteur-Netzwerk „Museumspersonal – digitale Technologien – analoge Objekte“ doch ist. Weiterzuverfolgen, wie sich die aufgezeigten Tendenzen entwickeln und wie sich der Einsatz digitaler Technologien in der postpandemischen Gesellschaft gestalten wird, scheint vor diesem Hintergrund besonders spannend. Und wer weiß, vielleicht dürfen wir Eva schon bald zu Nachwuchs gratulieren.

Alle Beiträge des Lehrforschungsprojekts Beyond the Black Mirror

Kristin Schrimpf

ist Masterstudierende der Kulturanthropologie. Verschiedene Praktika und Uniprojekte haben in ihr das Interesse für die Museumsarbeit geweckt. Diesem Interesse ist auch die Wahl ihres hiesigen Forschungsthemas geschuldet. Neben dem Feld der Museumspraxis interessiert sie sich insbesondere für feministische Themen.

Quellen:

Alle Forschungsmaterialien (erhoben von 01.2021 bis 03.2021) liegen bei der Autorin. Die Expert*inneninterviews sind mit Rücksprache teilweise anonymisiert.

- Gemmeke, Claudia (2001): Real und digital. Multimedia im Museum. In: Claudia Gemmeke, Hartmut John, Harald Krämer (Hg.): euphorie digital? Aspekte der Wissensvermittlung in Kunst, Kultur und Technologie. Bielefeld, S. 183-189.

- Kéfi, Hajer; Pallud, Jessie (2011): The role of technologies in cultural mediation in museums: an Actor-Network Theory view applied in France. In: Museum Management and Curatorship 26/3, S. 273-289.

- Müller, Katja (2018): Digitale Objekte – subjektive Materie. Zur Materialität digitalisierter Objekte in Museum und Archiv. In: Hans Peter Hahn, Friedemann Neumann (Hg.): Dinge als Herausforderung. Kontexte, Umgangsweisen und Umwertungen von Objekten (Edition Kulturwissenschaft 182). Bielefeld, S. 49-66.

- Schweibenz, Werner (2012): Das Museumsobjekt im Zeitalter seiner digitalen Repräsentierbarkeit. In: Elke Murlasits, Gunther Reisinger (Hg.): museum multimedial. Audiovisionäre Traditionen in aktuellen Kontexten (Medien Archive Austria 3). Berlin/Münster/Wien, S. 47-70.

[1] Es geht weiterhin um (geöffnete) physische Ausstellungsräume und weniger darum, wie Museen während der Schließung virtuelle Angebote angeeignet haben. Mehr zum Thema Online-Angebote während der Pandemie findet ihr zum Beispiel in Stefan Hartmanns Arbeitspapier.

0 Kommentare