Methoden

Teilnehmende Beobachtung

Die teilnehmende Beobachtung bezeichnet eine Methode der Feldforschung in der qualitativen Sozialforschung. Sie folgt der Prämisse, dass „Menschen über ihre kulturelle Praxis in erster Linie praktisch, und nicht unbedingt reflexiv oder diskursiv verfügen…“ (Kelle 2003: 224). Forscher*innen versuchen durch diese Methode, Erkenntnisse über das Verhalten sowie das implizite Wissen der Handlungsroutinen und Interaktionen zwischen Einzelpersonen oder Personengruppen zu gewinnen. Sie wird zuweilen auch als „die Kernmethode der Erhebung…“ (ebd.: 224) bezeichnet. Im Gegensatz zu anderen Beobachtungsformen, kommt es bei der Teilnehmenden Beobachtung auf die „Kopräsenz von Forschenden in sog. naturalsettings“ (ebd.: 224) an. Die Teilnahme und Beobachtung kultureller und sozialer Praktiken der Akteur*innen in Alltagssituationen erfordert daher von den Forscher*innen ein offenes und kontextbezogenes Arbeiten, um die Handlungen analytisch zu beschreiben (vgl. ebd.: 224).

Quellen:

- Kelle, Helga (2003): Teilnehmende Beobachtung. In: Bohnsack, Ralf/ Marotzki, Winfried/ Meuser, Michael (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. Opladen, S.224–227.

Qualitative Interviews

Qualitative Interviews gehören ebenfalls zu den Kernmethoden der qualitativen Sozialforschung. Ein wichtiger Aspekt der Interviews stellt der Prozess der qualitativen Datenerhebung dar, welcher in Form von mündlicher Kommunikation stattfindet. Das Interview erfreut sich daher großer Beliebtheit, da es „formal und strukturell dem Alltagsgespräch ähnlich angesehen wird“ (Misoch 2019: V) und somit als einfache Methode der Datenerhebung erscheint. Es ist jedoch grundlegend von der Alltagskommunikation zu unterscheiden, da die Rollenverteilung klar in Fragende/Zuhörende, sowie Erzählende/Antwortende strukturiert ist und die Kommunikation somit asymmetrisch stattfindet (vgl. ebd.: 13). Interviews können flexibel gestaltet werden und sich in ihrer Strukturierung graduell voneinander unterscheiden. Den höchsten Grad der Strukturierung nehmen standardisierte Interviews ein, danach folgen halboffene bzw. halb-/semi-strukturierte Interviews. Den geringsten Grad an Strukturierung nehmen offene/unstrukturierte/narrative Interviews ein, bei denen weder ein Fragebogen oder Leitfaden noch Antworten vorgegeben werden. Für die qualitative Sozialforschung werden das halboffene und offene Interview als gängige Methoden genutzt, wobei diese nicht strikt voneinander abzugrenzen sind (vgl. ebd.: 14).

Quellen:

- Misoch, Sabina (2019): Qualitative Interviews. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.

Qualitative Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse als Methode der qualitativen Sozialforschung fokussiert die „Systematisierung und Interpretation von Inhalten“ (Stamann/Janssen/Schreier 2016: 1). Im Rahmen der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Udo Kuckarts werden anhand des empirisch erhobenen Materials Kategorien entwickelt, die je nach Komplexität des Materials in Haupt- und Subkategorien eingeteilt werden können (vgl. Kuckartz 2018: 100f). Die Kategorienbildung kann hier sowohl deduktiv als auch induktiv (z.B. mit einer offenen Codierung) erfolgen (vgl. ebd.: 83). Anschließend wird das komplette Material noch einmal anhand der Kategorien codiert. Wenn es sich anbietet, wird das Material dann, eingeteilt in Kategorien und Fälle (z.B. verschiedene Interviews), in einer Matrixstruktur dargestellt (vgl. ebd.: 49). Zum Schluss erfolgt die kategorienbasierte Auswertung. Hierbei können ebenfalls Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Kategorien hergestellt werden (vgl. ebd.: 100f).

Quellen:

- Kuckartz, Udo (2018): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 4. überarbeitete Auflage, Weinheim.

- Stamann, Christoph/ Janssen, Markus/ Schreier, Margrit (2016): Qualitative Inhaltsanalyse – Versuch einer Begriffsbestimmung und Systematisierung. In: Qualitative Social Research. Vol. 17, no. 3, September, Art. 16.

Begriffe

Affordanz

Affordanzen beschreiben relationale Beziehungen zwischen Gegenständen und ihren Nutzer*innen im praktischen Gebrauch (vgl. Bareither 2021: 35). Der Begriff und das Konzept der Affordanz wurde ursprünglich vom Evolutions- und Wahrnehmungspsychologen James J. Gibson (1977) entwickelt, um den Bezug eines Subjekts zu einem Objekt zu umschreiben, bei dem ein Objekt bestimmte Handlungen ermöglicht, welche von einem Subjekt wahrgenommen werden (vgl. Zillien 2019: 226). Die Kultur- und Sozialwissenschaften beschäftigen sich mit dem Affordanzkonzept in Bezug auf Handlungssituationen und deren Einbettung in einen bestimmten kulturellen Kontext (vgl. Zillien 2019: 226f). Affordanzen sind daher Interaktionen, die ein Subjekt und Objekt zueinander in Beziehung setzen (Faraj & Azad: 2012). Dabei entstehen Affordanzen aus den Eigenschaften eines materiellen Gegenstandes im Hinblick auf konkrete Tätigkeiten (z.B. mit einem Bleistift kann man zeichnen). Hinzu kommt, dass der praktische Gebrauch eines Objekts sowohl von seiner Beschaffenheit (mit einem stumpfen Stift lässt es sich schwierig zeichnen) als auch vom Wissen seiner Nutzer*innen abhängt (ein Säugling kann auch mit einem gespitzten Stift nicht zeichnen). Weiter hängt das Wissen über den Gebrauch eines Gegenstandes vom soziokulturellen Kontext, in dem er gebraucht wird ab (vgl. ebd: 38). Ein Beispiel: Für die Kinder der 90er Jahre war der Bleistift neben seiner Funktion als Schreib- und Zeichenutensil ein essentielles Werkzeug um abgespulte Kassetten wieder neu auf- oder zurückzuspulen. Das bedeutet: Abhängig vom soziokulturellen Kontext der Akteur*innen in dem sie handeln, ist die praktische Nutzung des Bleistifts in ihrer Wahrnehmung für etwas anderes gut und affordiert somit andere Tätigkeiten (vgl. ebd.). Auch in der digitalen Anthropologie wird das Konzept der Affordanz aufgegriffen um die Wechselbeziehungen zwischen Mensch, Technik und Medien zu untersuchen. Ein entscheidender Gedanke ist hierbei, dass Praktiken zwar durch kulturelle Bedeutungssysteme und den Handlungsmöglichkeiten technischer Objekte beeinflusst werden, jedoch nicht durch sie determiniert sind. Somit können Technologien als Artefakte verstanden werde die, in beiderlei Hinsicht, unser Handeln beeinflussen, jedoch auch von unserem Gebrauch in ihrem Nutzen geformt werden (vgl. Hutchby 2001: 499).

Quellen:

- Bareither C. (2021) Affordanz. In: Markus Tauschek / Timo Heimerdinger (Hg.): Kulturwissenschaftlich Argumentieren. Ein Arbeitsbuch. Münster / New York 2020, S. 32-55.

- Faraj, Samer/Azad, Bijan (2012): The materiality of technology. An affordance perspective. In: Paul M. Leonardi/Bonnie A. Nardi/Jannis Kallinikos (Hg.): Materiality and organizing. Social interaction in a technological world. Oxford, S. 237–258.

- Gibson, James J. (1977): The theory of affordances. In: Robert Shaw/ John Bransford (Hg.): Perceiving, Acting and Knowing. New York, S. 67–82.

- Hutchby I. (2001) Technologies, Texts and Affordances. Sociology Vol. 35, No.2, S. 411-446. BSA Publications Limited.

- Nicole Zillien (2019): III Begriffe und Konzepte: Affordanz. In: Liggieri, Kevin/ Oliver Müller (Hg.): Mensch-Maschine-Interaktion: Handbuch zu Geschichte-Kultur-Ethik. Springer Verlag.

Akteur-Netzwerk

Der Begriff aus der Akteur-Netzwerk Theorie beinhaltet, dass auch nicht-menschliche Akteure (sogenannte Aktanten) in Handlungszusammenhänge involviert sind und bei sozialen Praktiken eine Rolle spielen. Er meint also ein Beziehungsgefüge menschlicher und nicht-menschlicher Akteure, in dem alle einen Unterschied machen. Im Fokus steht die Verflechtung zwischen den verschiedenen Elementen des Netzwerks (vgl. Mathar 2012: 173f.,183ff.)

Quellen

- Mathar, Tom (2012): Akteur-Netzwerk Theorie. In: Stefan Beck/ Jörg Niewöhner/ Estrid Sörensen (Hg.): Science and Technology Studies. Eine sozialanthropologische Einführung (VerKörperungen/MatteRealities – Perspektiven empirischer Wissenschaftsforschung 17). Bielefeld, S. 173-190.

Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT)

Die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) wurde seit Anfang der 1980er Jahre vor allem von den französischen Soziologen Michel Callon und Bruno Latour und dem britischen Wissenschaftler John Law entwickelt (Kneer 2009). Tatsächlich handelt es sich um Akteur-Netzwerk-Theorien im Plural, da sie vielmehr als eine Theorie ein Werkzeugkasten verschiedener „material-semiotischer Werkzeuge, Sichtweisen und Analysemethoden“ (Law 2011: 21) sind.

Die Akteure sind über ein Netzwerk verbunden und werden erst durch dieses zu Akteuren gemacht. Eine wichtige Eigenschaft des Netzwerks ist seine Hetereogenität, d.h. die „Knoten eines Netzwerkes bilden nicht nur soziale Akteure, sondern ebenso materielle Dinge, wie technische Artefakte, oder diskursive Konzepte“ (Peuker 2010: 325), denen agency (Handlungsmacht) zugestanden wird. Es kommt zur „Entgrenzung des Sozialen: Gesellschaft, Natur und Technik gelten nicht länger als getrennte Einheiten, vielmehr werden neben Menschen auch natürliche und artifizielle Objekte, Pflanzen und Tiere als Teil der Sozialwelt begriffen“ (Kneer 2009: 19). Deswegen werden die Akteure häufig als Aktanten bezeichnet. Sie ermöglichen und begrenzen sich gegenseitig in ihren Aktivitäten und formen und definieren sich (Law 2011; Kneer 2009). Diese Betrachtungsweise ermöglicht es, „unbekannte und heterogene Verknüpfungen zu erforschen und unvorhersehbaren Akteuren an ebenso unvorhergesehene Orte zu folgen“ (Law 2011:30). Trennungen und Dichotomien zwischen Prozessen und Aktanten, Subjekt und Objekt, Gesellschaft und Technik werden eingeebnet, sodass ihre Verwobenheit sichtbar gemacht wird (Kneer 2009).

Alle Akteure sind Netzwerke innerhalb des Netzwerks. Sie werden zu Blackboxes simplifiziert. Beim Blackboxing werden Prozesse einer Entität auf ihren Input und Output reduziert, sodass die Entität in vereinfachter Form betrachtet werden kann. Mit solchen Aktanten sind manchmal intermediaries bzw. mediators verbunden, welche die Repräsentation der Entität durch die Blackboxs tützen (Peuker 2010). Durch das Blackboxing werden die Verbindungen des Netzwerks hergestellt. Die Verbindungen bilden eine Übersetzung von Interessen. Die Übersetzungen und sich ständig ändernden Interessen sorgen für konstante Transformationsprozesse. Jedem Aktanten kommt im Netzwerk unterschiedlich viel Macht zu. Besonders mächtige Aktanten haben mehr Freiheiten, Rollen zuzuweisen und Ressourcen zu mobilisieren, d.h. ihr framing (Rahmen potenzieller Aktivitäten) ist größer.

Quellen:

- Kneer, Georg (2009): Akteur-Netzwerk-Theorie. In: Georg Kneer / Markus Schroer (Hg.): Handbuch Soziologische Theorien. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Law, John (2011): Akteur-Netzwerk-Theorie und materiale Semiotik. In: Tobias Conradi / Heike Derwanz / Florian Muhle (Hg.): Strukturentstehung durch Verflechtung: Akteur-Netzwerk-Theorie(n) und Automatismen. München: Wilhelm Fink Verlag. S. 21–49.

- Peuker, Birgit (2010): Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT). In: Christian Stegbauer/ Roger Häußling (Hg.): Handbuch Netzwerkforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 325–335.

Algorithmen

In der Informatik bezeichnet ein Algorithmus eine abstrakte, formalisierte Beschreibung eines rechnerischen Verfahrens (vgl. Dourish 2016: 3). Das bedeutet, im technischen Sinne sind Algorithmen Rechenanweisungen, die auf spezifische Inputs mit spezifischen Outputs reagieren. Ihr Ziel ist es, Lösungen für spezifische Probleme zu finden (Harth/Lorenz 2017: 3). Im kulturanthropologischen Sinne sind Algorithmen jedoch nicht nur als geschlossene, isolierte Einheit zu verstehen, deren Code hinter einer black-box verborgen bleibt. Vielmehr sind es vielschichtige und sich stetig wandelnde Systeme, beeinflusst durch kulturelle Bedeutungen, Praktiken und soziale Strukturen (Seaver 2019: 419). Algorithmische Systeme sind allgegenwärtig und spielen eine zentrale Rolle in der Organisation, Ordnung und Verarbeitung digitaler Daten. Ihre Logik ist in die Struktur sozialer Prozesse und Interaktionen eingewoben (Roberge/Seyfert 2017: 7). Ein praktisches Beispiel für die Anwendung eines Algorithmus ist die Reihung von Suchergebnissen im Internet. Wenn wir einen Suchbegriff eingeben, werden unsere Suchergebnisse nicht zufällig ausgewählt, sondern folgen der Befehlsstruktur des Algorithmus. Die Reihenfolge, und somit auch das, was wir zuerst sehen, wird anhand einer Reihe von Faktoren bestimmt, die in die Formel des Algorithmus eingeschrieben sind. Andere Beispiel dafür sind personalisierte Empfehlungen zu Musik, Filmen oder Serien auf Plattformen wie Netflix oder Spotify, aber auch die algorithmische Gewichtung der Relevanz von angezeigten Nachrichten im Newsfeed auf Facebook, die Berechnung der schnellsten Route in Navigationssystemen und die Verschlüsselung unserer Kreditkartendaten. Algorithmische Systeme übernehmen für Nutzer*innen dieser Plattformen „Vorentscheidungen darüber, was für sie wissenswert ist bzw. sein könnte“ (Meler/Peetz/Waibel 2016: 321). So arbeiten Algorithmen zwar in der Unsichtbarkeit, aber dennoch ist „kaum mehr ein Bereich unseres Erfahrungsraumes von ihnen unberührt“ (Roberge/Seyfert 2017: 7). Sie sind somit nicht nur „in“ Kultur zu finden, sie sind selbst Kultur geworden. (Seaver 2017: 5)

Quellen

- Dourish, Paul (2016): Algorithms and their Others. Algorithmic Culture in Context. In: Big Data & Society 3/2. S. 1-11.

- Harth, Jonathan / Lorenz, Caspar-Fridolin (2017): „Hello World“ – Systemtheoretische Überlegungen zu einer Soziologie des Algorithmus. kommunikation@gesellschaft, 18(2). .

- Meier, Frank / Peetz, Thorsten / & Waibel, Désirée (2016): Bewertungskonstellationen. Theoretische Überlegungen zur Soziologie der Bewertung. Berlin J Soziol 26, S. 307–328.

- Roberge, Jonathan; Seyfert, Robert (2017): Was sind Algorithmuskulturen?. In: Robert Seyfert, Jonathan Roberge (Hg.): Algorithmuskulturen. Über die rechnerische Konstruktion der Wirklichkeit. Bielefeld: transcript, S. 7–40.

- Seaver, Nick. (2017); Algorithms as culture. Some tactics for the ethnography of algorithmic systems. Big Data & Society 4. S. 1–12.

- Seaver, Nick. (2019): Knowing algorithms. In: Janet Vertsi und David Ribes (Hg.): digital STS—A field guide for Science & Technology Studies, Princeton: Princeton University Press. S. 412–422.

Alter(n) – Doing Age

Unter dem Hintergrund des demografischen Wandels und einer „Gesellschaft des langen Lebens“ (vgl. Stöckl et al. 2016) zeigt sich immer deutlicher „Die Zukunft gehört ‚den Alten‘“ (Stadelbacher / Schneider 2020: 2). Alter(n) ist eine bedeutsame soziale Kategorie, die sozial konstruiert und ausgehandelt wird. Alter(n) beschreibt – über den biologischen und physiologischen Verfall hinaus – kulturelle Bedeutungen, die durch unsere Praktiken hergestellt werden. Diese Alterspraktiken werden auch als „Doing Age“ beschrieben (vgl. Stroeter 2012: 159). Alt sein hat also keine einfache Definition, sondern wird in situativen Kontexten „gemacht“. Verschiedene Vorstellungen über das Alter konkurrieren miteinander. Beispielsweise werden defizitäre Altersbilder mit Assoziationen der Gebrechlichkeit, Verletzlichkeit und Mortalität immer mehr von einem Bild der ‚jungen Alten‘ (vgl. Suden 2020: 285) herausgefordert, welches Bilder von einem „aktiven Alter“ zeichnet.

Quellen:

- Stadelbacher, Stephanie / Schneider, Werner (2020): Einleitung: Lebenswirklichkeiten des Alter(n)s – Vielfalt, Heterogenität, Ungleichheit. In: Stephanie Stadelbacher / Werner Schneider (Hg.): Lebenswirklichkeiten des Alter(n)s. Vielfalt Heterogenität Ungleichheit. Wiesbaden: Springer VS, S. 1–26.

- Stöckl, Claudia / Kicker-Frisinghelli, Karin / Finker, Susanna (Hg.) (2016): Die Gesellschaft des langen Lebens. Soziale und individuelle Herausforderungen. Bielefeld: transcript (Gesellschaft der Unterschiede, Band 35).

- Stroeter, Klaus R. (2012): Altersbilder als Körperbilder. Doing Age als Bodyfication. In: Frank Berner / Judith Rossow / Klaus-Peter Schwitzer (Hg.): Expertisen zum sechsten Altenbericht der Bundesregierung. Expertisen zum Sechsten Altenbericht der Bundesregierung. Wiesbaden: Springer VS, (Expertisen zum Sechsten Altenbericht der Bundesregierung, 1), S. 153-230.

- Suden, Wiebke (2020): Digitale Teilhabe im Alter: Aktivierung oder Diskriminierung? In: Stephanie Stadelbacher / Werner Schneider (Hg.): Lebenswirklichkeiten des Alter(n)s. Vielfalt Heterogenität Ungleichheit. Wiesbaden: Springer VS, S. 267–289.

Assemblage

Die Assemblage wurde ursprünglich als Konzept von Gilles Deleuze und David Guattari (1992) entworfen, um die Prozesse, in denen “soziale Ensembles” (van Wezemael / Loepfe, 2009: 108) sich gestalten, zu beschreiben. Dieser Begriff umschreibt insbesondere die Relationalität (vgl. Bareither, 2019: 6), die Beziehungen von Akteur*innen zueinander prägt. Dies bedeutet zum einen, dass sich in ihrer Interaktion eine gemeinsame Wirkmächtigkeit ergibt, und zum anderen, dass sich Gefüge andauernd verändern und neu zusammenfügen (vgl. Bennett, 2010: 24).

Quellen:

- Bareither, Christoph (2019): Medien der Alltäglichkeit: Der Beitrag der Europäischen Ethnologie zum Feld der Medien-und Digitalanthropologie. In: Zeitschrift für Volkskunde 115(1). S. 3-167.

- Bennett, Jane (2010): Vibrant Matter. Duke University Press.

- Deleuze, Gilles / Guattari, Félix (1992): Tausend Plateaus: Kapitalismus und Schizophrenie. übersetzt aus dem Französischen von Gabriele Ricke / Ronald Vouillé. Merve Verlag.

- van Wezemael, Jorid Ernest / Loepfe, Matthias (2009): Veränderte Prozesse der Entscheidungsfindung in der Raumentwicklung. Geographica Helvetica 64 (2), S. 106–118.

Content-Driven Mediation

Der Begriff bezeichnet einen von zwei Vermittlungstypen, die Hajer Kéfi und Jessie Pallud bei ihrer qualitativen Forschung in vier französischen Museen zur Rolle von Informations- und Kommunikationstechnologien im musealen Vermittlungsprozess herausgearbeitet haben. Content-driven mediation bedeutet, dass das Museumspersonal die Sicht der Kurator*innen und somit Wissensinhalte in der Vermittlungspraxis zentral setzt. Dieser Vermittlungstyp hat sich unter den Museumsmitarbeiter*innen der untersuchten Museen als dominant herausgestellt (vgl. Kéfi / Pallud 2011: 282, 285). Für den anderen, weniger vertretenen Vermittlungstyp siehe Visitor-oriented mediation.

Quellen:

- Kéfi, Hajer / Pallud, Jessie (2011): The role of technologies in cultural mediation in museums: an Actor-Network Theory view applied in France. In: Museum Management and Curatorship 26/3, S. 273-289.

Dating-Apps

Eine Dating-App ist eine standortbezogene Anwendungssoftware, die auf mobilen Endgeräten, wie dem Smartphone installiert werden kann und die eine mediale Form der Vermittlung intimer Kontakte darstellt. Dating-Apps spielen vor allem für die Kennenlernphase eine entscheidende Rolle. Wie und wo sich zwei Menschen begegnen, sich nähern und sich möglicherweise binden, ist als ein Prozess der Paarbildung zu verstehen (Burkert 2018: 73). Im Kontext einer heteronormativ-monogamen Gesellschaft geht es primär um die Paarbildung intimer Beziehungen, wie Freundschaften, einmalige sexuelle Kontakte oder Liebesbeziehungen (Peetz 2021: 6). Eine Dating-App ermöglicht registrierten Nutzer*innen eine Plattform, auf der sie sich möglichst authentisch und individuell präsentieren und Profile in ihrer direkten Umgebung sehen und bewerten können.

Quellen:

- Burkart, Günter (2018): Soziologie der Paarbeziehung. Eine Einführung. Wiesbaden: Springer VS (Studientexte zur Soziologie).

- Peetz, Thorsten (2021): Digitalisierte intime Bewertung. In: KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, S. 1–26.

Digitale Gewandtheit (digital fluency)

Das Konzept der digitalen Gewandtheit („digital fluency“) von Qian Wang und Michael D. Myers beschreibt den Umgang mit digitaler Technik, gerade auch, wenn sie erst im späteren Lebensverlauf integriert wird. Der Begriff bekräftigt ein dynamisches Verständnis digitaler Praktiken und „betrachtet nicht nur den Umgang mit neuen Technologien, sondern auch die Fähigkeit, mittels neuer Technologien etwas Sinnhaftes zu schaffen“ (Suden 2020: 284). Dabei geht es vor allem darum digitale Wissensbestände kreativ und situationsabhängig angebracht zu nutzen. Der Fokus liegt also auf der Nutzung digitaler Technik und die Verknüpfung dieser mit den individuellen digitalen Wissensbeständen.

Quellen

- Suden, Wiebke (2020): Digitale Teilhabe im Alter: Aktivierung oder Diskriminierung? In: Stephanie Stadelbacher und Werner Schneider (Hg.): Lebenswirklichkeiten des Alter(n)s. Vielfalt Heterogenität Ungleichheit. 1. Auflage 2020. Wiesbaden: Springer VS, S. 267–289.

- Wang, Qian / Myers, Michael D. / Sundaram, David (2013): Digital Natives and Digital Immigrants. Towards a Model of Digital Fluency. In: Business & Information Systems Engineering 5 (6), S. 409–419.

(Digitale) Infrastrukturen

Infrastrukturen sind vereinfacht gesagt materielle und nicht-materielle Netzwerke, die den Informationsaustausch über Raum und Zeit hinweg ermöglichen. Als „Unterbau“ stellen Infrastrukturen die unsichtbaren und essenziellen Mechanismen für den Fluss von Ideen, Menschen und Güter bereit (Larkin 2013: 328, Kornberger / Plueger / Mouritsen 2017: 79). Wenn wir von digitalen Infrastrukturen sprechen, dann verstehen wir das Zusammenspiel von technologischen, organisationalen und sozialen Elementen, die nur in Beziehung zueinander zu fassen sind (Koch 2017: 109f.). Beispielsweise verknüpfen Software-Infrastrukturen einer App zentrale, „im Hintergrund“ ablaufende Prozesse wie Netzwerkverbindungen, Datenströme, Design oder Plattform Logiken, die wiederum die Praxis der Nutzer*innen ermöglichen und formen (Gerlitz u. a.: 2019: 5). Eingebettet in kulturellen Bedeutungen und soziale Strukturen erfordert der Gebrauch von Infrastrukturen ein inkorporiertes Wissen darüber, wie technische Standards funktionieren (ebd.). Die Nutzung digitaler Infrastrukturen bringt neue soziale Praktiken und Konventionen hervor und prägt somit auch neue Formen der sozialen Welt (ebd.).

Quellen:

- Gerlitz, Carolin / Helmond, Anne / Nieborg,David B. / van der Vlist, Fernando N. (2019): Apps and Infrastructures – a Research Agenda. Computational Culture 7 (21st October 2019).

- Larkin, Brian (2013): The politics and poetics of infrastructure. Annual Review of Anthropology 42. S. 327–343.

- Kornberger, Martin / Pflueger, Dane / Mouritsen, Jan (2017): Evaluative infrastructures. Accounting for platform organization. Accounting, Organizations and Society 60. S. 79–95.

- Koch, Gertraud (2017): Ethnografie digitaler Infrastrukturen. In: Koch, Gertraud (Hg.): Digitalisierung. Theorien und Konzepte für die empirische Kulturforschung. Konstanz / München: UVK Verlagsgesellschaft. S. 107–126.

(Digitale) Praktiken

Praktiken beschreiben körperliche Tätigkeiten und somit das, was wir mit unserem Körper tun. Dieses Tun kann sichtbar und hörbar, aber ebenso unsichtbar mit dem Körper getan werden, wie das Tun, Sprechen, Denken, Fühlen und Handeln von Menschen. Als routinisierte Handlungsmuster sind Praktiken fest in die menschlichen Körper als ein spezifisches know-how und praktisches Wissen eingeschrieben. (Reckwitz 2003: 229, Schatzki 1996: 89) Das bedeutet, dass wir nicht bewusst darüber nachdenken müssen, wie wir bestimmte Tätigkeiten vollziehen, wir tun es einfach. Unser Körper weiß durch „historisch gewachsene, kulturelle Wissensbestände“ (Bareither 2017:4), was wir beim Googlen auf dem Smartphone, Videospiele spielen oder Online-Dating zu tun haben. Praktiken finden nicht isoliert voneinander statt. Sie können als ein Zusammenspiel verschiedener Praktiken des Denkens, des Körpers und der Emotionen verstanden werden, die in soziokulturellen Alltagsprozessen kontinuierlich ausgehandelt und bearbeitet werden. Andreas Reckwitz versteht (kulturelle) Praktiken als einen „Komplex aus regelmäßigen Verhaltensakten und praktischem Verstehen“. (Reckwitz 2003: 290) Diese Praktiken umfassen auch den Umgang von Akteur*innen mit Hard- und Software. Sie bilden eine Brücke zwischen vorhandenen Infrastrukturen und Affordanzen und nehmen so die „Tätigkeiten menschlicher Akteur*innen“ (Sieferle 2020: 410) in den Blick. Mit der wachsenden Bedeutung digitaler Technologien im Alltag, sind technische Artefakte feste Bestandteile alltäglicher Praktiken geworden. Eng mit den Körpern verwoben, gestalten sie digitale Praktiken mit (Bareither 2017: 4). Intelligente Sprachassistenten wie Alexa, das Smartphone oder digitale soziale Netzwerke beeinflussen durch ihre Materialität wie Hardware, Software oder Infrastruktur, welche digitale Praktiken überhaupt möglich sind oder nicht.

Quellen:

- Reckwitz, Andreas (2003): Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozialtheoretische Perspektive / Basic Elements of a Theory of Social Practices: A Perspective in Social Theory. In: Zeitschrift für Soziologie 32 (4), S. 282–301.

- Schatzki, Theodore R. (1996): Social practices. A Wittgensteinian approach to human activity and the social. Digitally printed version, paperback re-issue. Cambridge: Cambridge University Press.

- Bareither Chrsitoph (2017): Internet-Emotionspraktiken. Theoretische und methodische Zugänge. In: Burkhart Lauterbach (Hg.): Alltag – Kultur – Wissenschaft. Würzburg. S. 11-35.

- Sieferle, Barbara (2020): Praxis. In: Timo Heimerdinger und Markus Tauschek (Hg.): Kulturtheoretisch argumentieren. Ein Arbeitsbuch. Münster: Waxmann (UTB, 5450). S. 408–432.

Digitale Vulnerabilität

Vulnerabilität bezeichnet die körperliche, wie seelische Verletzbarkeit eines Menschen, die aus der Konstellation innerhalb von Beziehungen im sozialen Nahraum entsteht und sich darin begründet „einander ausgesetzt und ausgeliefert zu sein“ (Bionik u.a. 2019: 48). Durch Vulnerabilität können Menschen andere zu selbstlosen Handlungen aufrufen oder Anteilnahme und Güte erfahren und zurückgeben. Im Kontext von Nachbarschaft bedeutet dies, dass die Nachbar*innen einander ausgesetzt sind. Durch eine digital vernetzte Nachbarschaft entstehen andere Arten der Vulnerabilität. Streitigkeiten können im Netz angestoßen oder weitergeführt werden, Nachrichten können leichter zurückverfolgt werden als mündliche Aussagen, da sie zeit- und ortlos sind. Zudem beeinflusst das Know-How im Umgang mit technischen Geräten, wie gut Plattformen genutzt werden können und ist u.a. davon abhängig, ob ein*e Unterstützer*in helfen kann oder sich die Person die Fähigkeiten selbst aneignen muss (Bionik u.a. 2019).

Quelle:

- Bionik, Peter / Selke, Stefan / Achatz, Johannes (2019): Soziodigitale Nachbarschaften: Der Wandel von Nachbarschaftsverhältnissen unter dem Einfluss von Digitalisierung. In: Rolf G. Heinze / Sebastian Kurtenbach / Jan Üblacker (Hg.): Digitalisierung und Nachbarschaft. Erosion des Zusammenlebens oder neue Vergemeinschaftung? 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos (Wirtschafts- und Sozialpolitik, Band 21), S. 35–90.

Discord

Discord ist ein Chatprogramm, bei dem User*innen einerseits privat chatten oder (video-)telefonieren und sich andererseits in Servern organisieren können. Zu diesen Servern erhalten die User*innen nur über Einladungslinks Zugang. In den Servern besteht die Möglichkeit, themenbasierte „Kanäle“ einzurichten. Hierbei wird unterschieden zwischen Textkanälen, in den ausschließlich Textchat betrieben wird, und Sprachkanälen, in denen ausschließlich telefoniert wird mit Option zur Videotelefonie für bis zu zehn Teilnehmer*innen gleichzeitig. Auch Dateien wie Dokumente und Fotos können im Chat hochgeladen werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, verschiedene „Bots“ auf Servern zu installieren, die neue Funktionen mit sich bringen. In Rollenspielen ist Rythm ein beliebter Bot. Mit ihm ist es möglich YouTube-Videos und Spotify-Playlists als Hintergrundmusik in Sprachkanälen einzuspielen (Discord 2021).

Quelle:

- Discord (2021): Discord: Dein Ort zum Reden. Electronic document.

Embodiment Relations

Embodiment Relations bezeichnen grundsätzlich die Beziehung zwischen Mensch und Technik. Hier wird die technische Komponente jedoch als mehr als nur ein Artefakt angesehen. Die Avatare in Among Us stellen simulierte virtuelle Körper der Akteur*innen dar, mit denen sie eine embodiment relation eingehen können, „um durch ihn einen Wahrnehmungs- und Tätigkeitszusammenhang zu einer virtuellen Umwelt aufbauen zu können“ (Bareither 2016: 112). Diese Eigenschaft wird von den Akteur*innen inkorporiert, wodurch der Avatar selbst zum Teil des Körpers der Spieler*innen wird.

Quelle:

- Bareither, Christoph (2016): Gewalt im Computerspiel: Facetten eines Vergnügens. (Kultur und soziale Praxis). Bielefeld: transcript.

Entkopplung & Rückkopplung

Mit Entkopplung der Nachbarschaft bezeichnen Bionik et al. den Prozess bei dem Nachbar*innen den direkten lokalen Bezug zu ihrem unmittelbaren Lebensumfeld, den Menschen und den „gelebten Strukturen vor Ort“ (Bionik u.a. 2019: 35) verlieren. Digitale Vernetzung kann dies verstärken, da sie enthoben von Raum und entbunden von Zeit stattfinden kann. Im Gegensatz dazu führt der Prozess der Rückkopplung dazu, dass lokale Strukturen in digital vernetzten Nachbarschaften gestärkt werden (ebd.). Dies ist möglich, wenn auch ein starker lokaler Bezug in der digitalen Vernetzung vorhanden ist.

Quelle:

- Bionik, Peter / Selke, Stefan / Achatz, Johannes (2019): Soziodigitale Nachbarschaften: Der Wandel von Nachbarschaftsverhältnissen unter dem Einfluss von Digitalisierung. In: Rolf G. Heinze / Sebastian Kurtenbach / Jan Üblacker (Hg.): Digitalisierung und Nachbarschaft. Erosion des Zusammenlebens oder neue Vergemeinschaftung? 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos (Wirtschafts- und Sozialpolitik, Band 21), S. 35–90.

„Enträumlichung“ und „Entsinnlichung“ im Virtuellen

Bernhard Miebach zufolge stellen „Enträumlichung“ und „Entsinnlichung“ im Zusammenhang von elektronischer Kommunikation in Unternehmen Risiken bei der Kooperation dar (vgl. Miebach 2020: 43). Im Vergleich zur realen Kommunikation, können Akteur*innen während des digitalen Austauschs Sinneseindrücke, Reaktionen oder Verhaltensweisen der Kommunikationspartner*innen nicht erfassen. Dies trifft insbesondere auf die schriftliche Chat-Kommunikation zu; allerdings können selbst bei der audiovisuellen Kommunikation lediglich einzelne Ausschnitte des Verhaltens von räumlich-entfernten Gesprächspartner*innen wahrgenommen werden (vgl. ebd.: 43).

Quellen:

- Miebach, Bernhard (2020): Digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Wie KI, Social Media und Big Data unsere Lebenswelt verändern. Wiesbaden: Springer.

Gender-Diversität

(Auch Geschlechtervielfalt): Die Intersektionalität zwischen alle möglichen Geschlechtsidentitäten. Seit dem 01.01.2019 ist „divers“ ein juristischer Geschlechtseintrag, den vor allem intergeschlechtliche und nichtbinäre Personen benutzen. Es handelt sich dabei nicht um ein eigenes Geschlecht, sondern um einen Schirmbegriff für viele verschiedene Geschlechteridentitäten.

Quelle:

- Online Queer Lexikon: https://queer-lexikon.net (Besucht am 06.09.2021)

Geschlechteraufteilung: Normatives Ausschließungsverfahren

Im Werk „Gender Trouble“ (1990) behauptet die US-Philosophin Judith Butler (1956), das biologische Geschlecht (sex) sei ebenso diskursiv und kulturell erzeugt wie die Geschlechtsidentität (gender) (vgl. Rademacher 2001: 41). Eine feste und eingeschänkte Identität nach der Binarität (männlich und weiblich) sowie eine Zwangsheterosexualität der Geschlechteraufteilung (Mann und Frau) durch ein normatives Ausschließungsverfahren, das die Gender-Diversität nicht berücksichtigt, erzeugen und verbreiten patriarchale und phalogozentrische Machtstrukturen in einem Kulturraum. (Butler 1990:16-17).

Quellen:

- Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a.M. 1990.

- Radermacher, Claudia: Geschlechterrevolution – rein symbolisch? Judith Butlers Bourdieu-Lektüre und ihr Konzept einer subversiven Identitätspolitik. In: Dies./Peter Wiechens (Hg.): Geschlecht.Ethnizität. Klasse. Zur sozialen Konstruktion von Hierarchie udn Diferrenz. Opladen 2001.

HTTP-Cache

Bei einem Cache handelt es sich um einen digitalen Zwischen- oder Pufferspeicher. Wenn wir im Internet eine Seite besuchen wollen, schickt unser Webbrowser eine Anfrage an den Webserver, auf dem die gesuchte Website liegt, welche als Antwort die gesuchte Website schickt (vgl. Abb. 1). Um eine schnellere Datenverarbeitung zu gewährleisten wird der Aufbau bereits besuchter Websites im Browser- oder HTTP-Cache zwischengespeichert, sodass der Webbrowser bei nochmaligem Aufrufen der Seite schneller auf deren Inhalt zugreifen kann. Lewandowski bezeichnet den Cache daher auch als „Zwischenspeicher einer Suchmaschine, in der die zuletzt [bekannte] Version des Dokuments abgelegt ist“ (Lewandowski 2018:315). Der Cache-Speicher befindet sich im Browser.

Quellen:

- De Lange, Norbert (2020): Geoinformatik in Theorie und Praxis. Grundlagen von Geoinformationssystemen, Fernerkundung und digitaler Bildbearbeitung. 4., grundlegend überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin.

- Lewandowski, Dirk (2018): Suchmaschinen verstehen. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Heidelberg.

HTTP-Cookies

Web- oder HTTP–Cookies sind eine kleine Datensätze, welche von Websites direkt auf unseren Endgeräten gespeichert werden. Solche Cookies sammeln Daten und enthalten daher zahlreiche Informationen, wie beispielsweise den bisherigen Suchverlauf, welche Suchtreffer angeklickt wurden, Geräteinformationen wie das Betriebssystem, die IP-Adresse sowie den Browserverlauf (vgl. Hartl 2017: 19). Diese Informationen können bei folgenden Besuchen wieder von den besuchten Webseiten ausgelesen werden. Cookies werden daher vor allem zur Personalisierung von Inhalten genutzt, da sie unser Nutzungsverhalten erfassen und speichern.

Quellen:

- Hartl, Korbinian (2017): Suchmaschinen, Algorithmen und Meinungsmacht. Eine verfassungs- und einfachrechtliche Betrachtung. Wiesbaden.

Identität

Identität definiert der Kulturanthropologe Wolfgang Kaschuba als „ein anthropogenes, also ein menschheitsgeschichtliches Grundmuster […], das in den Wunsch mündet, sich als soziales Wesen in den Zusammenhang seiner Umwelt einzupassen und dabei durch Übereinstimmung wie durch Abgrenzung seinen spezifischen ‚sozialen Ort‘ zu finden“ (Kaschuba 2012: 134). Identität kennzeichnet einerseits das Bild einer Vorstellung eines „sozialen So-Seins“ als auch den Prozess der gesellschaftlichen Aushandlung dieser Vorstellung (ebd.).

Quellen:

- Kaschuba, Wolfgang (2012): Einführung in die Europäische Ethnologie, 4.Auflage, München: Verlag C.H.BECK Literatur – Sachbuch – Wissenschaft.

Interaktive Erzählung

Die interaktive Erzählung bzw. Narration ist ein „zwischen den kommunizierenden Akteuren angesiedeltes, voraussetzungsvolles Wechselspiel von angewandtem Vorwissen, gegenseitigen Verhaltenserwartungen und kooperativem und interpretativem Handeln“ (Herbrik 2011:26). Sie gibt den Spielverlauf vor und eröffnet Handlungsmöglichkeiten für die Beteiligten (vgl. Neitzel 2018:221). Spielende können den Verlauf der Narration beeinflussen und gestalten.

Ziel der interaktiven Narration ist das gefühlte Erleben der Handlung. Die Beteiligten sollen in die Handlung eintauchen und eine „künstliche Präsenz“ (Herbrik 2011:154)herstellen, über die sie sich als Teil der Welt fühlen.

Quellen:

- Herbrik, Regine (2011): Die kommunikative Konstruktion imaginärer Welten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Neitzel, Britta (2018): Involvement. Allgemeine Einführung. In Benjamin Beil, Thomas Hensel, Andreas Rauscher (Eds.): Game Studies. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 219–234.

Interface

Das Interface (zu Deutsch: Schnittstelle) wird als ein Ort des Informationsaustausches verstanden, welcher zwei oder mehr Komponenten miteinander verbindet. Ein digitales Interface ist etwa eine Schnittstelle etwa zwischen Rechnern und externen Geräten für eine Datenübertragung. Die Schnittstelle kann theoretisch jedes beliebige Äußere annehmen. Innerhalb der Digitalen Anthropologie sind vor allem (grafische) Benutzer*innen-Interfaces beziehungsweise Benutzeroberflächen („User-Interfaces“) relevant, da hier technische und menschliche / biologische Akteur*innen aufeinandertreffen, um auf unterschiedliche Weise miteinander zu kommunizieren und zu interagieren (vgl. Verhoeff 2012: 14). Das Graphische User Interface eines Computers basiert häufig auf visuellen Metaphern, welche die Programmiersprache aus Nullen und Einsen zu vereinfachen. „Jede Design-Entscheidung spiegelt eine Gruppe von Wertvorstellungen wider und vergrößert sie, vermittelt ein Bild von der sie einrahmenden Gesellschaft“ (Johnson 1997: 56). In jedem Interface steckt daher „Kultur“ und so wird ein weiterer Teil unseres Lebensraumes organisiert und „das Bedürfnis nach Kompatibilität [treibt] die Verbraucher zu einem einzigen Industriestandard“ (ebd.: 64).

Ein Beispiel eines digitalen Interfaces ist das der NFC-Chip (Near Field Communication) für die Praktik des kontaktlosen Bezahlens. Er ist in der EC-Karte und dem Handy eingebaut und bildet somit die Brücke zwischen Menschen und Maschine, welche in diesem Fall das Kartenlesegerät ist. Visuell sichtbar dabei ist nur die Karte mit dem Chip und die angezeigten Anweisungen auf dem Bildschirm des Kartenlesegeräts, doch der eigentliche Geldtransfer samt Datenübertragung findet nicht sichtbar, sondern digital statt. So kommunizieren die Rechner der Banken mit dem Kartenlesegerät.

Quellen

- Johnson, Steven (1997): Interface Culture. How New Technology Transforms the Way We Create and Communicate. San Francisco. S. 54-90.

- Verhoeff, Nanna (2012): “Mobile Screens. The Visual Regime of Navigation.” Amsterdam: Amsterdam University Press (MediaMatters, 8).

Involvement ins Spiel

Das Konzept des Involvements verbindet Immersion mit Interaktivität. Während Immersion passiv und Interaktivität aktiv stattfindet, enthält Involvement aktive und passive Komponenten. Es ist die „Beteiligung oder Mitwirkung der Spielenden am Spiel aber auch […] ihre Einbindung oder Verwicklung durch das Spiel“ (Neitzel 2018: 219). Neitzel schlägt für die Analyse des Involvements die Betrachtung neun verschiedener Techniken des Involvements vor: räumlich, temporal, sensomotorisch, audiovisuell, aktional, emotional, narrativ und sozial. (ebd.)

Das aktionale Involvement bezieht sich vor allem auf die affordances (Affordanzen) der Spielumgebung, also die „Einladungen zum Herumspielen“ (Neitzel 2018:226) mit der Spielumgebung. Dies kann über sensomotorisches Involvement erfolgen, d.h. das Ansprechen der taktilen Sinne (z.B. mit der Computermaus oder Würfeln). Dieses wiederum ist vom audiovisuellen Involvement abhängig, was mit auditiven und visuellen Eindrücken arbeitet (Neitzel 2018). Über Zielvorgaben oder Zielangebote und „nicht-gerichtete oder zirkuläre Zeitformen“ (Neitzel 2018: 230) findet ein temporales Involvement statt. Letztere laden ein zu einem Verweilen in der Welt ohne Zeitdruck. Sie geben Spielenden Sicherheit durch ihre Vorhersehbarkeit und Überschaubarkeit. Das Verweilen wird auch durch ökonomisches Involvement erreicht. Die Spielenden erhalten Belohnungen für die Erfüllung von Zielen, die zum Weiterspielen motivieren (Neitzel 2018).

Das emotionale Involvement fordert Spielende zu Empathie und Identifikation mit NPCs (Non-Player Characters) und der Spielwelt auf, sodass der „Werkzeugcharakter des Avatars“ (Neitzel 2018: 229), über den Spielenden mit der Welt interagieren, vergessen wird. Die Funktionalität des Avatars tritt in den Hintergrund für eine volle Identifikation mit der Spielwelt. Dadurch kommt es zu sozialem Involvement, in dem NPCs über „parasoziale Interaktion“ (Neitzel 2018: 229) als Feinde oder Verbündete wahrgenommen werden. Das gemeinsame Spiel mit den Mitspielenden ist eine weitere Komponente dieses Involvements. Durch emotionales und soziales Involvement entsteht ein Wiederspielwert, weil die Spielenden an der Spielgruppe, der Welt und ihren Charakteren hängen (Rauscher 2018).

Räumliches Involvement wird vor allem durch narratives Involvement hergestellt. Durch eine „Geschichte, die dem Raum Bedeutung verleiht“ wird der Raum zum „Erlebnisraum“ (Neitzel 2018: 228). Quests (Aufgaben), Unterhaltungen mit NPCs und Spielartefakte laden die Handlungen der Spielenden mit Bedeutung auf, die es möglich machen, den Raum zu erleben und mit diesem zu interagieren.

Quellen:

- Neitzel, Britta (2018) : Involvement: Allgemeine Einführung. In: Benjamin Beil / Thomas Hensel / Andreas Rauscher (Hg.): Game Studies. Wiesbaden: Springer VS. S. 219–234.

- Rauscher, Andreas (2018 ): Raum: Vom magischen Kreis zum Environmental Storytelling. In: Benjamin Beil / Thomas Hensel / Andreas Rauscher (Hg.): Game Studies. Wiesbaden: Springer VS.

Melkroboter

Bei einem Melkroboter handelt es sich um eine autonome Technologie, die den Melkprozess automatisiert, indem sie die Melkung vom Moment der Reinigung der Zitzen und des Ansetzens des Melkzeugs (die Zitzenbecher) bis zum Abschluss des Melkvorgangs und die darauffolgende Reinigung der Melkbox, ohne die Einwirkung von Bauer*in oder Mitarbeiter*innen ausführt. Das Melken mit einem Melkroboter beinhaltet das selbstständige Aufsuchen (und Verlassen) des Melkroboters durch die Kühe mehrmals am Tag. Hierin besteht ein bedeutender Unterschied zu anderen Techniken des Melkens, bei denen die Kühe meist zu festen Tageszeiten mehrmals am Tag in den Stall getrieben werden, wo sie zwar mittlerweile zumeist mit Melkgeschirr automatisch gemolken werden, dieses Melkgeschirr jedoch von Mitarbeiter*innen angelegt, abgenommen und desinfiziert werden muss (vgl. Ina Bolinski, 2020:76f.).

Quellen:

- Bolinski, Ina (2020): 3.Tier-Technik Interaktion. Von Tierdaten zu Datentieren, Bielefeld: transcript-Verlag.

Orientalismus

Innerhalb der Postcolonial oder Subaltern Studies wird nach einer anti-elitären Geschichte gesucht und die Konstruktion von Wissen, bei welcher besonders die Beziehung von Macht und Text im Vordergrund steht, hinterfragt und kritisiert. Als Grundstein dafür wird oft Edward Saids Buch „Orientalismus“ (2003 [1978]) genannt, in dem er den Prozess des „Othering“, besonders von arabischen und muslimischen Personen, als Diskurs, welcher die westlichen Repräsentationen des Anderen beherrscht, thematisiert. In diesem Buch zeigt Said den Prozess der Konstruktion des „Ostens“ aus der Perspektive des Westens. Nach Ansicht des Autors dienen Vorstellungen von rückständigen, exotischen und/oder barbarischen Zivilisationen außerhalb Europas dazu, die Herrschaft über sie zu rechtfertigen. Einige Völker der Welt sollten sich an den „zivilisierteren“ Ländern orientieren, d.h. sich an die „westlichen“ Werte halten. Diese Aufteilung der Welt sei jedoch eine reine Konstruktion des „Westens“. Auch Sammy Khamis greift 2017 in einem Artikel Saids Orientalismus Begriff auf. Er beschreibt ihn als „ein strukturierendes Denk- und Handlungssystem, das bis heute das Sprechen/Schreiben/Darstellen ,des Anderen’ erklärt” wobei man das Eigene durch „die Anderen/die Orientalen” bedroht sehe (Khamis 2017: 29).

Quellen:

- Said, Edward W. (2003): Orientalism. Reprinted with a new preface, Penguin Books.

- Khamis, Sammy (2017): Die Faust des Orientalismus. In: Kuckuck: Arabesken, 1/17, Jg. 32, S. 26-30.

Pen-and-Paper-Rollenspiele

In den 1970er Jahren wurde das Pen-and-Paper-Rollenspiel vor allem durch das „original adult fantasy role-playing game for 3 or more players“ (Copier 2007:48) Dungeons & Dragons (D&D) bekannt im Zuge des seit den 1960er Jahren vor allem durch den Herrn der Ringe von J. R. R. Tolkien boomenden Fantasy-Genres. Das Genre griff die damaligen sozialen Bewegungen für Menschenrechte, Feminismus und Umweltaktivismus auf und gab ihnen Raum für romantische Entfaltung (Copier 2007). Seitdem entstanden viele andere Regelwerke in unterschiedlichen Genres wie Science-Fiction (z.B. Shadowrum) und Horror (z.B. Cuthulu) (Dormans 2006). In Deutschland ist Das schwarze Auge das beliebteste Rollenspiel (Donecker / Fenböck / Kalnins 2019).

In einem Pen-and-Paper-Rollenspiel erleben die Spielenden in der Rolle selbst erstellter Charaktere kooperativ ein Abenteuer. Ein*e Spielleiter*in (auch Game Master oder Dungeon Master) führt die Spielenden narrativ durch das Spiel. Zusammen erschaffen sie einen Shared Imagined Space bzw. eine Shared Fantasy (Fine 2002), also eine gemeinsame Fantasiewelt. Charaktererstellung, Spielmechanismen, Erzählung und Setting richten sich nach den Regeln eines bestimmten Regelwerks (Traut 2011).

Die Spielmechanismen bauen vor allem auf dem Einsatz von Stift, Papier und Würfeln auf. Einem bestimmten Regelwerk folgend werden Charaktere erstellt und auf einem Charakterbogen (dem „Papier“) festgehalten. Meist haben die Charaktere bestimmte, in Zahlenwerten festgelegte Attribute und Ausrüstung, auf deren Basis „Proben“ ausgewürfelt werden, d.h. sie müssen mit ihrem Würfelwurf den Wert eines bestimmten Attributs über- oder untertreffen. Der Wert von Ausrüstungsgegenständen („modifier“, z.B. Rüstung oder Waffen) wird mit dem Würfelergebnis verrechnet (Copier 2007).

Quellen:

- Donecker, Stefan, Karin Fenböck, and Alexander Kalnins (Hg.) (2019): Forschungsdrang & Rollenspiel: Motivgeschichtliche Betrachtungen zum Fantasy-Rollenspiel Das Schwarze Auge. Waldems: Ulisses Spiele.

- Dormans, Joris (2006): On the Role of the Die: A brief ludologic study of pen-and-paper roleplaying games and their rules. Game Studies. The international journal of computer game research(6(1)).

- Fine, Gary Alan (2002): Shared Fantasy: Role-Playing Games as Social Worlds. Chicago, USA: University Of Chicago Press.

- Traut, Lucia (2011): Ritualisierte Imagination: Das Fantasy-Rollenspiel „Das schwarze Auge“. Münster: LIT Verlag.

Performativität des Computerspielens

Der Begriff Performativität zielt „auf das Moment der Herstellung von Wirklichkeit im handelnden Vollzug“ (Bürkert 2020: 353) ab. Gemeint ist damit, dass Akteur*innen durch körperlich oder sprachlich hervorgebrachte Ausdrucksformen Sinnstrukturen und Bedeutungsebenen transportieren, welche vom Gegenüber rezipierend aufgenommen werden und dadurch ihre Wirksamkeit entfalten. In Bezug auf das Computerspielen erklärt sich durch die Performativität die konstitutive Wirkungskraft des Spielens auf die soziale Wirklichkeit der Akteur*innen.

Quelle:

- Bürkert, Karin (2020): Performativität. In: Heimerdinger, Timo / Tauschek, Markus (Hg.): Kulturtheoretisch argumentieren. Ein Arbeitsbuch. Waxmann Verlag, Münster, New York, Münster, New York.

- Butler, Mark (2007): Zur Performativität des Computerspielens. Erfahrende Beobachtung beim digitalen Nervenkitzel. In: Christian Holtorf / Claus Pias (Hg.): Escape! Computerspiele als Kulturtechnik. Böhlau Verlag, Wien Köln Weimar.

Performative Materialität

Der Begriff lässt sich als eine bestimmte Sichtweise auf Materialität verstehen, die auch digitale Objekte mit einschließt. So entsteht performative Materialität nicht über Stofflichkeit oder dergleichen, sondern über die Einbindung in ein kontextuelles Beziehungsgefüge bestehend aus Objekten (analog wie digital), Menschen und dem Raum. Sie ist in diesem Sinne gelebt, nicht einfach existent (vgl. Müller 2018: 55-59, 62-64).

Quellen:

- Müller, Katja (2018): Digitale Objekte – subjektive Materie. Zur Materialität digitalisierter Objekte in Museum und Archiv. In: Hans Peter Hahn / Friedemann Neumann (Hg.): Dinge als Herausforderung. Kontexte, Umgangsweisen und Umwertungen von Objekten (Edition Kulturwissenschaft 182). Bielefeld, S. 49-66.

Prototyp

Prototyp ist ein aus dem Spätlateinischen prōtotypos und aus dem Griechischen prōtótypon (πρωτότυπον) stammendes Wort und bedeutet „Urbild“, „Grundform“, „Muster“. Bei Unternehmen handelt sich ein Prototyp um eine Erstversion oder ein vereinfachtes Arbeitsmodell von einem Produkt. Dabei können die Unternehmen überprüfen, ob dieses Produkt tatsächlich funktioniert, hergestellt werden oder von den Verbraucher*innen richtig benutzt werden kann.

In dem Projekt „Girl Games“ galten die erstellten Prototypen als experimentelle Spielräume und ihre Entwicklerinnen hatten keine Absicht die Arbeitsmodelle weder Unternehmen im Spielbereich zu verkaufen noch sie zu kommerzialisieren.

Quelle:

- Etymologisches Wörterbuch des Deutschen: https://www.dwds.de/wb/etymwb/Prototyp (Besuch am 30.8.2021)

Raum

Raum kann vielerlei Bedeutungen und Dimensionen haben. In der Kulturanthropologie und im Rahmen dieser Forschung ist beispielsweise laut Ina-Maria Greverus der Raum „Bezugsbegriff und Bühne menschlichen Denkens und Handelns“. Sie beschreibt den Raum weiter als „Imagination und Idee, Konstrukt und Bewirktes, Zeichenhaftes und Wirkendes“, sodass Raum immer vom Subjekt aus zu denken ist (Greverus 2009: 56, 59f.)

Triadischer Raum nach Henri Lefebvre

Henri Lefebvres konstruktivistische Raumkonzeption skizziert Raum als Produktivkraft und Herrschaftsinstrument (Rolshoven 2012: 163). Es beinhaltet drei Momente des Raumes.

Erstens die gesellschaftliche Raumpraxis, die die Dialektik von wahrgenommenem und realisiertem Raum (l’espace perçu) umschreibt, zweitens das diskursiv dominante Moment der Raumrepräsentation, das sich aus dem konzipierten Raum (l’espace conçu) ergibt und drittens die individuell realisierten und gelebten „Repräsentationsräume“ (l’espace vécu), die von den ersten beiden dominiert sind (Rolshoven 2003: 199).

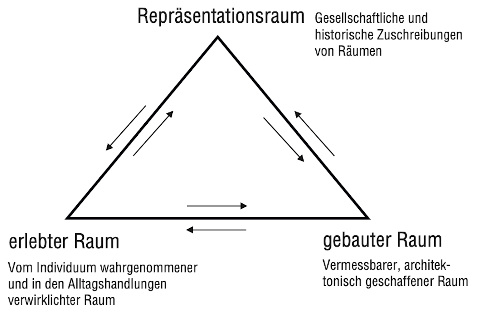

Johanna Rolshovens Raumtriade

Johanna Rolshovens Raumtriadebautauf der Raumkonzeption Henri Lefèbvres auf. In ihr existieren die drei Raumdimensionen „Repräsentationsraum“, „gebauter Raum“ und „erlebter Raum“, die in einem dynamischen, wechselwirkenden Verhältnis stehen (vgl. Rolshoven 2012: 162 ff.; 2003). Bei der Darstellung (Abb. 1) sind die Positionen oben/unten in dieser Darstellung kein Präjudiz für eine Hierarchie der Begriffe.

Quellen:

- Greverus, Ina-Maria (2009): „Die Poesie und die Prosa der Räume“, Berlin: LIT.

- Rolshoven, Johanna (2012): Zwischen den Dingen: der Raum. Das dynamische Raumverständnis der empirischen Kulturwissenschaft. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 108 (2012), S. 156–169.

- Rolshoven, Johanna (2003): „Von der Kulturraum- zur Raumkulturforschung. Theoretische Herausforderungen an eine Kultur- und Sozialwissenschaft des Alltags“, in: Zeitschrift für Volkskunde, Beiträge zur Kulturforschung Vol. 99 (2), S. 189-214.

Repräsentation

Der Begriff der Repräsentationen wird hier im Sinne Stuart Hall verwendet: „[re]presentation connects meaning and language to culture” (Hall 1997: 1). Mit Hilfe der Repräsentation wird Bedeutung konstruiert. In diesen Prozess sind Sprache, Zeichen und Bilder involviert, hinter denen ein bestimmtes Konzept steht. Einfacher gesagt bedeutet Repräsentation auch beschreiben, symbolisieren oder stehen für. Hall verweist hierbei auf einen konstruktivistischen Ansatz nach Ferdinand de Saussure und Michel Foucault (vgl. ebd.: 1f). Nach Saussure stehen Worte, Zeichen oder Bilder (sprachliche Zeichen) für Konzepte (,Dinge’ in der außersprachlichen Wirklichkeit). Angehörige einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit verstehen dabei, welches Zeichen für welches Konzept steht (vgl. ebd.: 5f). Foucault prägte die Diskurstheorie. Diese besagt, dass eine bestimmte Verkettung von Aussagen (Diskurse) einem Objekt eine bestimmte Bedeutung zuschreibt. Diese würde, wie auch bei Saussures Theorie, von Angehörigen einer Gruppe geteilt werden (ebd.: 29ff). Bedeutung kann laut Hall somit sowohl durch mentale Repräsentationen (Saussure) als auch durch sprachliche Repräsentationen (Foucault) hergestellt werden.

Quellen:

- Hall, Stuart (1997): The Work of Representation. In: Stuart Hall et al. (Hg.): Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London. S. 1-74.

Risikoakzeptanz

Die Bereitwilligkeit ein Risiko einzugehen, steigt und fällt mit dem Nutzen der Aktivität (Starr 1993:34). Derby und Keeney (1993) befassten sich ebenfalls mit der Risikoakzeptanz, allerdings aus eher entscheidungstheoretischer Perspektive. Demnach ist in einer Risikosituation diejenige Alternative zu wählen, die sich durch die beste Kombination von negativen und positiven Konsequenzen auszeichnet (Vgl. Derby/Keeney 1993:43f.). Ihr Akzeptanzverständnis lautet: „Akzeptanz ist die Verknüpfung einer inneren rationalen Begutachtung und Erwartungsbildung (Einstellungsebene), einer Übernahme der Nutzungsinnovation (Handlungsebene) und einer freiwilligen problemorientierten Nutzung (Nutzungsebene)“ (Derby/Keeney 1993: 44).

Quellen:

- Derby, Stephen L. / Keeney, Ralph L. (1993): Risk Analysis. Understanding „How safe is safe enough?“. In: Glickman, Theodore S./Gough, Michael (Hg.): Readings in Risk. 3. Ed. Washington. 1993. S. 43-49.

- Starr, Cauncey (1993): Sozialer Nutzen versus technisches Risiko. In: Bechmann, Gotthard (Hg.): Risiko und Gesellschaft. Grundlagen und Ergebnisse interdisziplinärer Risikoforschung. Opladen. S. 3-24.

Roll20.net

Roll20 ist eine Plattform für Online-Rollenspiele. User*innen können sowohl vorgefertigte, digitalisierte Inhalte verschiedener Spielsysteme erwerben als auch ihre eigenen Räume einrichten. Spielleiter*innen können unter anderem Charaktere mit Charakterbögen anlegen, Bilder und Karten hochladen sowie Musik abspielen. Die Nutzung von Avatarbilder und „Tokens“ (Spielfiguren) ermöglicht die Bewegung über Karten. Dabei gibt es Funktionen wie Active Lights, die es ermöglichen, den Sichtradius um eine Spielfigur einzustellen, sodass die Spieler*innen die Karte durch ihre Bewegung nach und nach freilegen. Spielleiter*innen können eine Leinwand aufrufen, auf der sie malen und so das Spielgeschehen visualisieren und besser erklären können. Für Spieler*innen- und Monstertokens gibt es außerdem die Möglichkeit, verbliebene Ausdauer und Leben anzuzeigen. Diese können automatisch aktualisiert werden. Die Spieler*innen können animierte Würfel benutzen und direkt innerhalb ihrer Charakterbögen würfeln. So werden modifier (Zusatzpunkte durch Charaktereigenschaften, Waffen, o.ä.) automatisch zum Wurf dazu gerechnet oder abgezogen. Roll20 bietet somit viele Funktionen und eine gute Infrastruktur für Online-Pen-and-Paper-Rollenspiele (Roll10.net 2021).

Quelle:

- Roll20.net (2021): Willkommen bei Roll20! Electronic document,

Schwellenzustand

Der Schwellenzustand oder Liminalität ist ein durch Victor Turner geprägter Begriff. Er verweist auf einen Zustand, in dem sich Einzelpersonen oder auch Gruppen befinden, nachdem sie sich rituell von der herrschenden Sozialordnung gelöst haben. Die soziale Ordnung wurde in diesem Beispiel durch die Pandemie gestört. In der Phase des Schwellenzustandes „ist das rituelle Subjekt (der «Passierende») von Ambiguität gekennzeichnet; es durchschreitet einen kulturellen Bereich, der wenig oder keine Merkmale des vergangenen oder künftigen Zustands aufweist“ (Turner 1998: 251). Der Schwellenzustand ist daher kein fester, sondern ein fluktuierender Schwebezustand, der bei den Akteur*innen Unsicherheit auslöst.

Quelle:

- Turner, Victor (1998): Liminalität und Communitas. In: Belliger, Andréa (Hg.): Ritualtheorien. Ein einführendes Handbuch., Westdeutscher Verlag, Opladen/Wiesbaden.

Self-Tracking:

Duttweiler und Passoth verstehen Self-Tracking als das Erheben, Sammeln, Zusammenführen und Auswerten verschiedenster körper- und personenbezogener Daten mittels digitaler Verfahren über eine bestimmte Zeit. Diese Daten können Verhaltensweisen wie z.B. die Nahrungsaufnahme, Körperzustände wie Blutdruck, emotionale Zustände z.B. in Form von Simmungen oder Körperleistungen wie etwa die Zahl der täglichen Schritte oder Laufdistanzen darstellen (vgl. Duttweiler / Gugutzer / Passoth 2016). Beim Self-Tracking von Körperleistungen steht vor allem der Aspekt der Kontrolle und Selbstoptimierung im Vordergrund. Die ständige Aufzeichnung und Überprüfung bestimmter Werte ermöglicht dem Individuum „bessere“ Entscheidungen hinsichtlich seiner/ ihrer Gesundheit zu treffen. Self-Tracking bezieht sich also auf das Selbst, welches über mobile Technologien auf sich selbst Bezug nimmt (vgl. Plohr 2021: 16).

Quellen:

- Duttweiler, Stephanie / Gugutzer, Robert / Passoth, Jan-Hendrik / Strübing, Jörg (2016) (Hg.): Leben nach Zahlen. Self-Tracking als Optimierungsprojekt? Bielefeld: transcript Verlag.

- Plohr Nicola (2021): Was ist Selftracking? Eine Autoethnographie des vermessenen Selbst. Bielefeld: transcript Verlag.

Serious Games

Serious Games meinen „digitale Spiele, die – über Unterhaltung, Spaß und Zeitvertreib hinaus – weitere, sogenannte ernsthafte Ziele verfolgen“ (Bösche 2014: 63). Sie stehen somit im Gegensatz zu herkömmlichen, kommerziellen (mobilen oder Computer-)Spielen, die ausschließlich der Unterhaltung dienen. Hierzu können verschiedene Bereiche zählen, unter anderem Bildung, Gesundheits- oder auch Friedensförderung. Wichtig ist der pädagogische Aspekt, der bei Serious Games überwiegt. „For the teenage audience, serious games tend to have big aims, for example […] they are often trying to change teenagers’ behaviour and prepare them for the adult world“ (Read 2015: 3). Im Spiel üben Kinder und Jugendliche ihr Verhalten des alltäglichen Lebens, ebenso werden Wertvorstellungen eingeübt (vgl. Dippel 2020: 473f). Nachdem zunächst die Informationsvermittlung im Fokus von Serious Games stand, nimmt heute auch der Spaßfaktor des Spiels als wichtige Motivation im Lernprozess einen höheren Stellenwert ein (vgl. Bösche: 63). Laut Hoblitz kommt es letztendlich auf die Meinung des*der Spieler*in an „zu entscheiden, ob er ein Spiel als Serious Game oder als Entertainment-Produkt nutzt“ (Hobitz 2015: 25).

Quellen:

- Bösche, Wolfgang (2014): Serious Games und Bildung. Was mit digitalen Spielen erlernt werden kann und was nicht. In: Tv-Diskurs, vol. 18, no. 1/67. S. 62–65.

- Dippel, Anne (2020): Spiel. In: Timo Heimerdinger/Markus Tauschek (Hg.): Kulturtheoretisch argumentieren. Münster/New York.

- Hoblitz, Anna (2015): Spielend Lernen Im Flow. Die Motivationale Wirkung Von Serious Games Im Schulunterricht. Wiesbaden.

- Read, Janet (2015): Serious games in education. In: EAI Endorsed Transactions on Game-Based Learning. Jg. 2; H. 6.

Suchmaschinenpersonalisierung

Unter Suchmaschinenpersonalisierung versteht man die individuelle Anpassung der Suchergebnisse an die jeweiligen Nutzer*innen. Lewandowski unterscheidet hierbei zwischen Personalisierung und Kontextualisierung. Unter Personalisierung versteht er „Verfahren, die Ergebnisse […] an einen individuellen Nutzer anpassen. Sie beruhen auf einer langfristigen Datensammlung, da die Anpassungen an die Interessen des einzelnen Nutzers sinnvoll nur durch eine umfassende Kenntnis seiner Interessen möglich sind“ (Lewandowski 2018: 123). Kontextualisierung auf der anderen Seite meint eine „Anpassung an die aktuelle Suchsituation […]. Darunter fallen beispielsweise Anpassungen an den Standort des Nutzers, an die Tageszeit und Anpassungen, die auf Massendaten aus vergangenen Suchinteraktionen anderer Nutzer zurückgreifen“ (ebd.).

Die Kontextualisierung passt unsere Suchergebnisse also anhand von orts- und tageszeitbezogenen Daten an oder gleicht unsere Suchanfrage mit ähnlichen Suchanfragen anderer Nutzer*innen ab. Die Personalisierung hingegen nutzt eine ganze Reihe von Daten, um vorherzusagen welche Art von Suchergebnissen für die individuellen Nutzer*innen am relevantesten ist. Andere Autor*innen fassen aber beide dieser Teilbereiche unter Suchmaschinenpersonalisierung zusammen (vgl. z.B. Hartl 2017: 18).

Die Personalisierung von Suchergebnissen verfolgt das Ziel „die Informationsfülle im Web zu organisieren und [Nutzer*innen] möglichst relevante Ergebnisse für [die] Suchanfrage zu liefern“ (ebd.). Die Personalisierung unserer Suchergebnisse kann dadurch zu einer Verbesserung der Suchergebnisse führen (vgl. Lewandowski 2018: 124), dennoch wird sie auch vielfach kritisch gesehen. Als Kritikpunkte der Suchmaschinenpersonalisierung gelten vor allem dessen intransparente, nicht sichtbare Umsetzung sowie dessen Zwanghaftigkeit (vgl. Pariser 2011).

Quellen:

- Hartl, Korbinian (2017): Suchmaschinen, Algorithmen und Meinungsmacht. Eine verfassungs- und einfachrechtliche Betrachtung. Wiesbaden.

- Lewandowski, Dirk (2018): Suchmaschinen verstehen. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Heidelberg.

- Pariser, Eli (2011): The Filter Bubble. How the New Personalized Web is Changing What We Read and How We Think. New York/London.

Synchronität (beim Instant-Messaging)

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Instant-Messaging-Diensten ist die Möglichkeit der synchronen Kommunikation (vgl. Markman 2015: 62). „Instant-Messaging“ meint dabei die computergestützte Kommunikation, welche über eine Hardware (z.B. Computer, Smartphone) unter Beteiligung zweier Kommunikationsparteien in Echtzeit erfolgt (vgl. Baron 2013: 135). Dieser Kommunikationsweg grenzt sich von der asynchronen beziehungsweise der zeitversetzten Kommunikation (z.B. E-Mail, SMS) ab (vgl. ebd.: 135).

Quellen:

- Markman, Kris M. (2015): Utterance Chunking in Instant Messaging: A Resource for Interaction Management. In: E. Darics (Hg.): Digital Business Discourse. London: Palgrave Macmillan UK, S. 61–79.

- Baron, Naomi S. (2013): “Instant messaging.” In: Pragmatics of Computer-Mediated Communication, S. 135–162. Online verfügbar.

Tabletop-Simulator

Der Tabletop-Simulator ist ein Programm, das man auf der Spiele-Plattform Steam erwerben kann. Er simuliert einen Tisch, mit dem alle Spieler*innen interagieren können, welche die Software besitzen und einer Spielerunde beiwohnen. Von professionellen Entwickler*innen und von Spieler*innen wurden komplette Brettspiele visualisiert, sodass die Spiele aufgebaut werden können „just like you do in real life“ (Tabletop-Simulator 2021). Diesen Tisch gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Spielfiguren können über das Spielbrett bewegt werden und animierte Würfel gewürfelt. Die Spieler*innen können Gegenstände in die Hand nehmen und heranzoomen (Tabletop-Simulator 2021).

Quelle:

- Tabletop-Simulator (2021): About. Electronic document,

Technologie-Akzeptanz-Modell

Das Technologie Akzeptanz Modell (TAM) von Davis aus dem Jahr 1985 und dessen Erweiterungen TAM 2 und TAM 3 beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Technik und Nutzer*in, der Begriff kommt ursprünglich aus dem Bereich der Wirtschaftsinformatik. Das Modell fächert die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf, die dazu führen, dass wir Technologien im Alltag verwenden (Davis 1985: 31f.). Dabei unterscheidet er zwischen Nutzungsabsicht und tatsächlicher Nutzung. Die Moderatoren Geschlecht (Gender), Alter (Age), Erfahrung (Experience) und Freiwilligkeit der Nutzung (Voluntariness of Use) haben ebenfalls einen Einfluss auf das Nutzungsverhalten, so Davis (2008: 233f.)

Quelle:

- Davis, Fred (1985): A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems – theory and results. PhD thesis. Massachusetts Inst. of Technology.

Vernetzungsfunktion

Die Vernetzungsfunktion bezeichnet bei Heinze et al. eine der drei Hauptfunktionen digitaler Anwendungen in der heutigen Digitalisierungslandschaft. Diese Funktion führt „zu einem schnellen und unkomplizierten Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Fragestellungen und Interessen haben oder über Kompetenzen verfügen, von denen man profitieren kann“ (Heinze u.a. 2019: 13). Diese Funktion ist mit der Informations- und der Steuerungsfunktion verknüpft.

Quelle:

- Heinze, Rolf G. / Kurtenbach, Sebastian / Üblacker, Jan (Hg.) (2019): Digitalisierung und Nachbarschaft. Erosion des Zusammenlebens oder neue Vergemeinschaftung? Nomos Verlagsgesellschaft. 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos (Wirtschafts- und Sozialpolitik, Band 21)

Visitor-Oriented Mediation

Der Begriff bezeichnet einen von zwei Vermittlungstypen, die Hajer Kéfi und Jessie Pallud bei ihrer qualitativen Forschung in vier französischen Museen zur Rolle von Informations- und Kommunikationstechnologien im musealen Vermittlungsprozess herausgearbeitet haben. Visitor-oriented mediation beinhaltet, dass in der Vermittlungspraxis die Unterhaltung der Besucher*innen ins Zentrum rückt. Dieser Vermittlungstyp hat sich unter den Museumsmitarbeiter*innen der untersuchten Museen als wenig vertreten herausgestellt (vgl. Kéfi/Pallud 2011: 283, 285). Für den anderen, dominanten Vermittlungstyp siehe Content-driven mediation.

Quellen:

- Kéfi, Hajer / Pallud, Jessie (2011): The role of technologies in cultural mediation in museums: an Actor-Network Theory view applied in France. In: Museum Management and Curatorship 26/3, S. 273-289.

0 Kommentare